Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

х х у «И п* * * йз! * * И* п

|

|

.1 ^ }) I)} щ)} 11 к*,

} ^ \ «1 д!

На ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ осваиваются залигованные ноты, пунктирный ритм, различные виды синкоп.

Внимание учащихся обращается на то, что лиги, идущие от сильного времени, обозначают продление звука, лиги же, идущие от слабого времени к сильному, образуют синкопу.

Для знакомства с пунктирными ритмами демонстрируется так называемая сокращенная форма записи (пример 35):

Тпа1 репой Тог ЗсапМо Рго Наз ехр1гес)! Р1еазе \/\л/\лл/.зсапИо.сот

пеыъе У1Ы1 уууууу.ъцамит.о ти

.1 Л = < 1. > ГП - ГЧ

Исполнение пунктирных ритмов требует хорошего ощущения полудоли. Здесь уместно воспользоваться долированием.

При освоении синкопы13 необходимо объяснить учащимся, что суть бе состоит в наличии двух несовпадающих акцентов — метрического с ритмическим или динамическим. Как известно, метрический акцент всегда приходится на первую долю такта, ритмический возникает на звуке более долгом рядом с более короткими, динамический может быть отмечен специальным знаком, средствами гармонии, фактуры, артикуляции и т.п. Таким образом, в основе синкопы лежит метроритмическое несогласование. Его простейший вид может быть выражен фигурой, в которой первый акцент — метрический, а второй

| П) |

ритмическим:

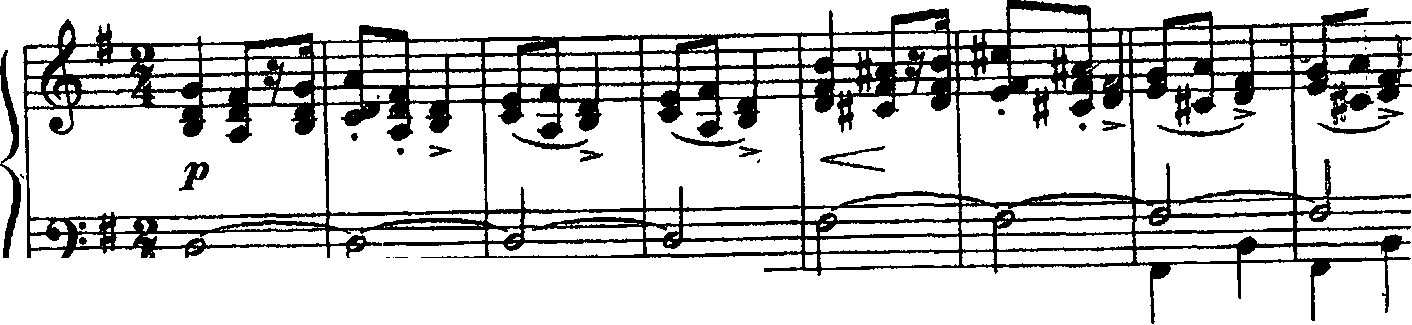

Такую синкопу использовал Э. Григ в Сонате для фортепиано, желая придать музыке подчеркнуто акцентный характер (пример 36^:

I- *

А11е§го то< 1ега(о

Э. Григ. Соната для ф-д^ «

|

Разновидностью метроритмического несогласования являются синкопированные фигуры такого типа:

> с1 (Рог ЗсагиШЙРго (паз ехр1гей! < •.'

I II]

Р1еазе мзН тт.зсапШо.сот

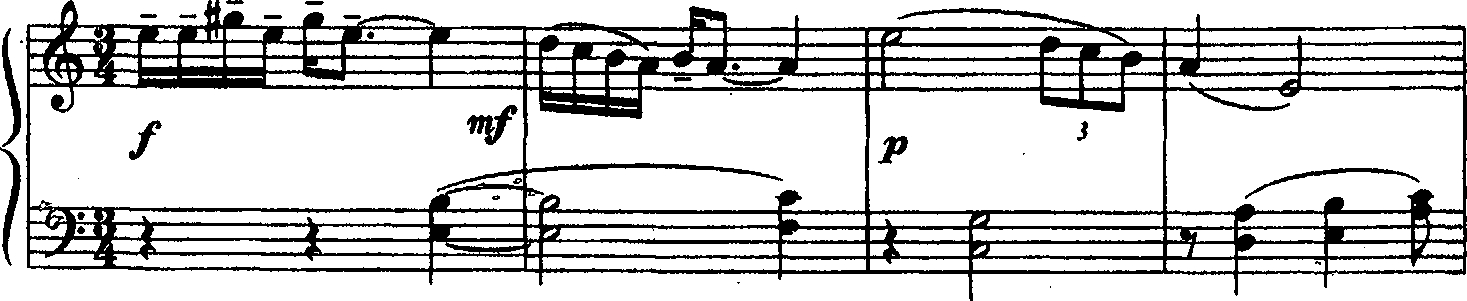

Следует рассмотреть также внутритактовую, внутридолевую и междутактовую синкопы. Фрагмент из~ пьесы Б. Бартока «Флейтовый наигрыш» (пример 37) демонстрирует все перечисленные виды синкоп:

37 Ап<! ап1е то Но гиЬа(о

ассе1. а (етро

ассе1. а (етро

|

| Нат/и/Мо |

Б. Барток. «Флейтовый наигрыш» («Пьесы для детей»)

ПЯТОЙ ЭТАП содержит усложненные внутритактовые группировки с паузами, свободные ритмы речитативов с вокальной группировкой. произвольные виды

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

ритмического деления.

На данном этапе учащиеся оперируют всеми; известными им ритмическими фигурами и их многообразными сочетаниями. Из произвольных видов деления длительностей наиболее вероятны для

л

использования на уроках сольфеджио триоли, дуоли, квартоли и квинтоли. По аналогии с триолью дуоль, квартоль и квинтоль осваиваются путем деления доли или

такта на соответствующее количество единиц.

Содержанием ШЕСТОГО ЭТАПА являются полиритмия и полиметрия. " х „

Г Тпа1 репой 1Ъг Зсатйо Рго Наз ехр1гей! г

Полиритмия возникает при сочетании в нескольких

г РГеазе У13|{ \лл/\лл/.зсат'йо.сот

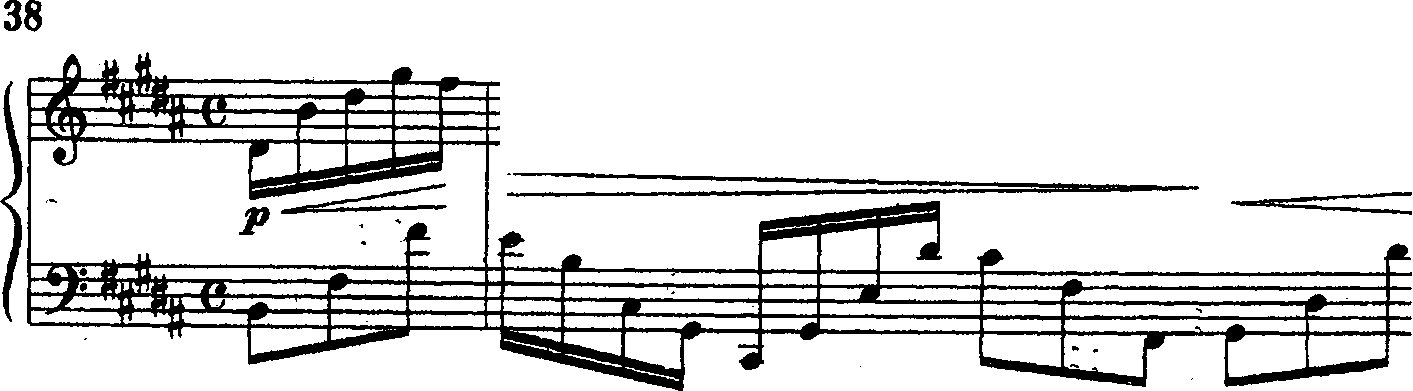

пластах музыкальной ткани длительностей, которые не имеют общей соизмеряющей их ритмической единицы (пример 38): ®

|

| Р1асеУо1е |

| А. Скрябин. Этюд, ор. 8 |

| ТГП ТИ" ггтггГГ* |

|

В приведенном отрывке линия каждого голоса предварительно артикулируется на произвольный слог, а затем пример исполняется двумя грунпа- ми учащихся.

Полиметрия образуется при несовпадении в разных пластах фактуры метрических акцентов.

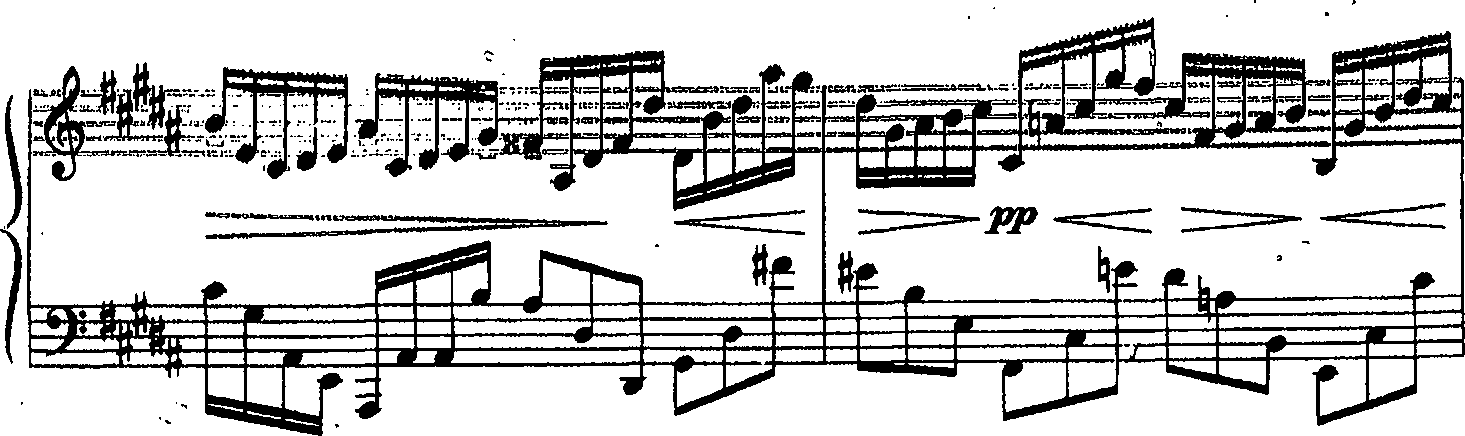

В сольфеджио полиритмия и прлиметрия (внутритактовая и междутактовая) фигурируют в ансамблевом ритмизировании или пении, а также при записи многоголосных диктантов. Например, весьма доступной, учитывая простоту звуковысотной стороны текста, может быть запись отрывка из пьесы С. Слонимского «Проходящая красотка» (пример 39). Однако в нем содержатся ритмические трудности, которые выражены весьма оригинальной внут- ритактовой полиметрией: разЭД^^ЬШЙЖбртр^анизует в двух фактурных пластах по-разному: в нижнем §р(! #^^2), загйоверхнем — | с синкопами.

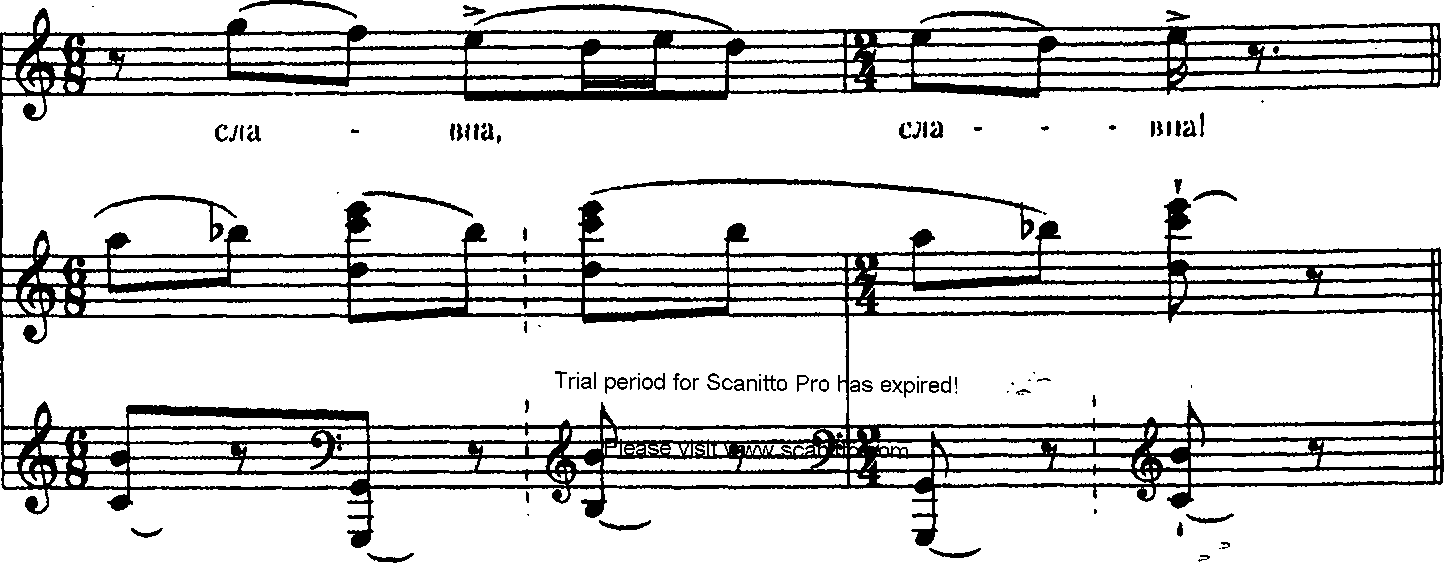

Фрагмент из «Девичей песни» И. Стравинского (пример 40), демонстрирующий междутактовую полиметрию, интересен для исполнения не только с фортепианным сопровождением, но и с собственной ритмизацией аккомпанемента, который воспроизводится двумя руками.

| АНе^го Ьеп п1та(о |

| 1: Е |

|

| -- Г 1 |

| Ф> |

С. Слонимский. «Проходящая красотка»

ы

$

Хга: ю\о

^

| 8- |

| т |

| а. 9- |

| ЗЕ |

ушу*

| ш |

| т |

| аи»* |

(4 ниР" *;

| I ^йр |

| # к |

| ш |

| йЩ»* " 111* * |

| I] |

| г» |

тт

| Л 1> АЦ | —■... «г" —......... | Друг | =^ мой | ||||||

| ЦчЦ И | Л ------- « | — Г*- - Ч * | л ------- | -Г | * | 9- ■ | |||

| 7 Ь Д 4 «1 | ^ Л | -Л------ _:. ё 1' | У * |

| Тетро «I =е9 |

| Я.Стравинский. Девичья песня («Четыре русские песни») |

| Тпа1 рег! ос1 Тог ЗсапИо Рго Наз ехр1гес1 РЦро'В^ую^'моэд. даа| и Ни ил 11 |

| НО |

| / |

| ш |

ч I» Г? ^

| ми - л 1)1 и, крас |

| МО |

сом - пыш - ко мо - с,

|

| У |

| и |

| II ' |

| И |

| I |

ш

? ГТ

НУ*

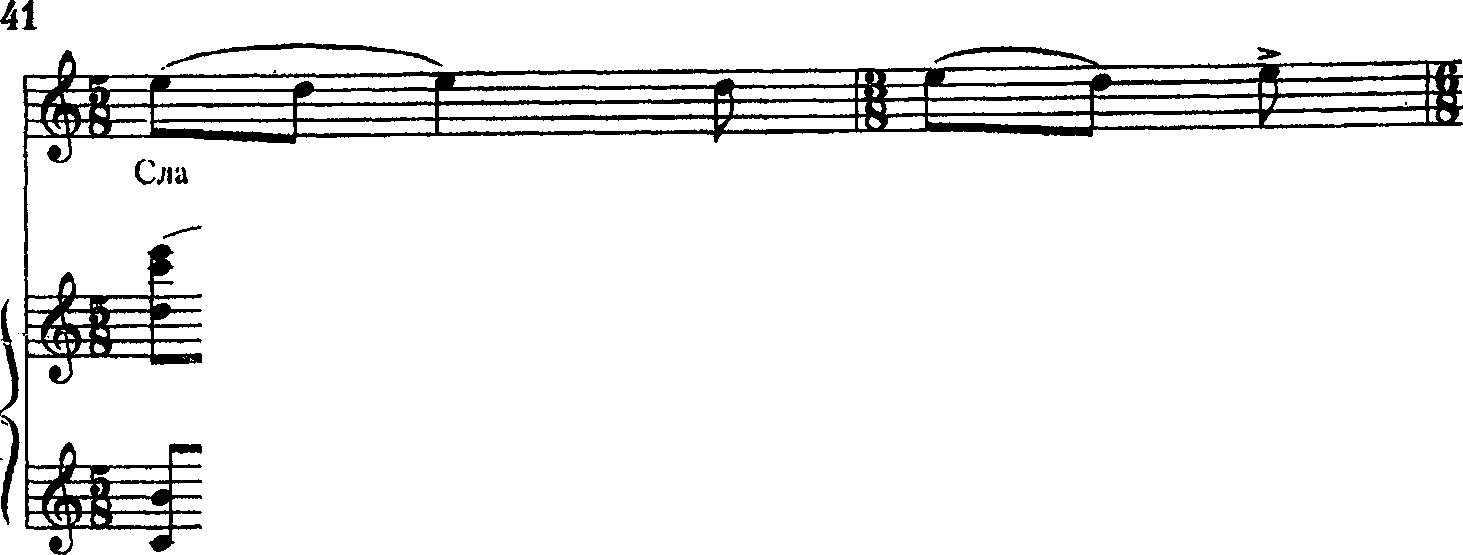

. В примере 41 представлена междут^ктовая полиметрия, состоящая из трех пластов: верхний пласт образует мелодия с обозначенным размером в соответствии с текстом, в аккомпанементе мелодико-гармоническая структура верхнего голоса обнаруживает размер а нижнего — Аккомпанемент могут ритмически исполнить две группы учащихся.

Как видим, наряДу со специальными ритмическими упражнениями в ра» боте над ритмом может быть использован и художественный материал. В сборниках пьес современных композиторов содержатся большие возможности для привлечения учащихся к разнообразным формам исполнения ритма, в том

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

*

I»

|

числе и в ансамбле. Фактура некоторых пьес порой сама подсказывает форму исполнения ритмического рисунка. При этом ценно, что ученик, артикулируя ритм (хотя многие пьесы удобны и для пения), видит художественный текст во всей его полноте. Нетрудно заметить, что в пьесах для детей композиторы придают ритму такое же большое значение, как и в «большой» музыке. «Микрокосмос» Б. Бартока, например, можно рассматривать как школу воспитания слуха юного исполнителя во всех аспектах музыкального языка: в ладовом, гармоническом, синтаксическом, фактурном и, конечно же, в ритмическом. То же можно сказать и о пьесах для детей С. Слонимского, В. Цы- товича, С. Вольфензона, Б. Кравченко, Ж. Металлиди и многих других.

Стоит задуматься, не слишком ли долго мы держим детей на псевдонародных песенках, состоящих их четвертных и восьмых длительностей, и не пришло ли время изменить к ритму само отношение? Ведь двигательная основа ритмического чувства располагает к занимательной, порой наполненной неожиданностями ритмической «игре», близкой подрастающему поколению. К сожалению, отечественная учебная литература испытывает дефицит в по-

| И. Стравинский. «Подблюдная» («Четыре русских песни») |

| она, |

| ела |

| I |

| ома, |

| I |

| I |

| т. |

| т |

| ш- |

гпбмспг гпрттма тт*.ип ппрлначияийнт, ту л ля пячтштъш питмииргтгогп гтп/уя уптя

в теоретическом плане вопросы ритма в настоящее время освещены достаточно полно и многообразно (см. Список рекомендуемой литературы).

Развитие слухо-двигательного аппарата учащихся имеет самодовлеющее значение. Поэтому программа метроритмического воспитания образует самостоятельный раздел сольфеджио, в котором усложнение ритмических задач может не соответствовать уровню ритмических трудностей текущего момента в пении по нотам и в диктантах. Поскольку двигательная сфера успешнее развивается вне звуковысотности, постольку специальная программа ритмического воспитания будет время от времени опережать и подготавливать трудности, содержащиеся в материале для пения и слухового анализа.

Предложенная последовательность освоения метроритма относится к области традйг^шйМ^^тйЬсйР^к^йейроблематики. В этой главе была поставлена цела^йШ^ёретгы, заострить внимание педагогов на проблемах метроритмического воспитания, подсказанных практикой, с другой — предложить методические и программные подходы к формированию ритмического слуха, которые, возможно, приведут учащихся музыкальных школ и училищ к освоению действительно сложных явлений метроритма в музыке XX века более коротким путем. В методическом плане задачей особой важности является работа над преодолением инерции на равномерно-акцентный метр и традиционные классические ритмоформулы. Строго поэтапное овладение ритмическими трудностями позволит раньше включить в певческий и слуховой обиход учебной дисциплины сольфеджио метроритмическую динамику и сложноорганизованные ритмические рисунки музыки XX века.

Список литературы.

1. Агарков О. Об адекватности восприятия музыкального метра // Музыкалы искусство и наука: Сб. ст. Вып. 1. М., 1970.

2. Афонина Н. Временная организация в музыке. Ритм. Метр. Темп. СПб., 2001.

3. Афонина Я. О ритмическом, воспитании в теоретических курсах музыкального училища // Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Вып. 2. СПб., 1993.

4. Бергер Н. Методические рекомендации по ритмическому воспитанию: чтение и запись. Л., 1990.

5. Зенит Л. К проблеме формирования метроритмических представлений музыканта// Психологические и педагогические проблемы музыкал ьного образования: Сб. тр. Вып. 4. Новосибирск, 1986.

6. Костяева И. О ритмической полифонии и чувстве музыкального темпа: Методи-

^ - у- Тпа1 реаойА^ЗсапИо Рго га5.ехр|гей! "

ческая разработка. Краснодар, 1У79. р

7. Костяева И.В. Чувство соотношшиилдоштейБноетей и чувство размера: Методическая разработка. Краснодар, 1979.

8. Назайкинскш Е. О музыкальном темпе. М., 1965.

9. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980.

Е 1

т

шт

[1] • • II •

Е р У *Т

[2]

|

|