Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Плазменные белки гемостаза

|

|

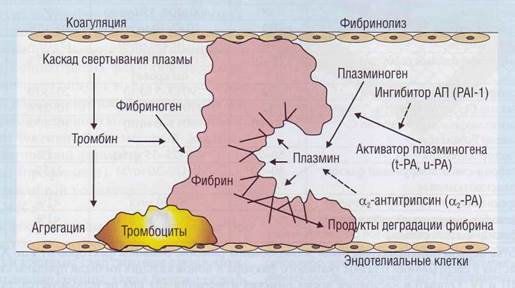

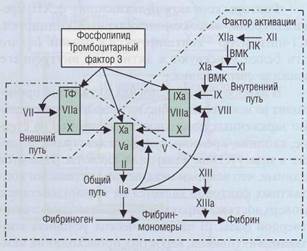

Плазменные белки гемостаза образуют 2 ферментативные системы крови, имеющие своей целью поддержание гемостатического баланса (рис. 31):

1. Система свертывания плазмы. Система со

стоит из ферментов, неферментативных бел

ковых катализаторов (кофакторов) и инги

биторов свертывания. Конечной целью этой

системы является образование важнейшего

фермента тромбина, а в конечном итоге -

фибринового сгустка, составляющего осно

ву гемостатического тромба.

2. Система фибринолиза. Конечной целью этой

системы является образование главного фер

мента фибринолиза плазмина и лизис фибри

нового сгустка. Эту систему составляют плаз-

миноген и его активаторы и ингибиторы.

Обе эти системы имеют сходные черты:

• В обеих системах происходит многоэтапный ферментативный процесс актива-

ции, в котором участвует ряд белков - про-теаз.

• По крайней мере, in vitro имеется несколько

путей запуска каждого процесса, а в итоге об

разуется один конечный продукт.

• Многие реакции нуждаются в наличии спе

цифической поверхности и ионов кальция.

In vivo твердой фазой для фиксации реаги

рующих белков служат кислые фосфолипи-

ды клеточных мембран, в частности мемб

ран тромбоцитов, фибробластов, возможно

лейкоцитов.

Кроме каскадных систем свертывания плазмы и фибринолиза, к плазменным белкам гемостаза относятся многочисленные ингибиторы и активаторы, эффекты которых проявляются как действие антикоагулянтов или прокоагулянтов и соответственно ингибиторов или активаторов фибринолиза.

Рис. 31. Система свертывания крови и система фибринолиза - каскадные протеолитические ферментативные системы, обеспечивающие гемостатический баланс крови

Плазменные белки гемостаза

Система свертывания плазмы

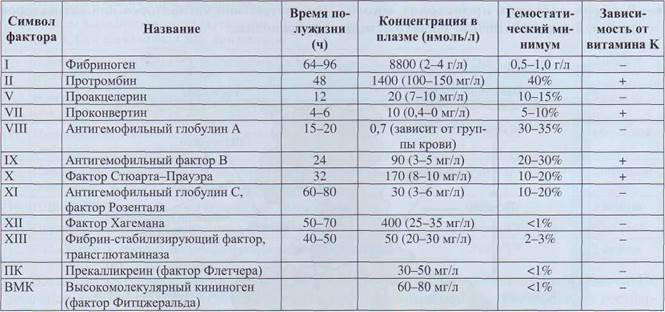

Система свертывания плазмы - ферментативная система, осуществляющая каскад протео-литических реакций, в результате которых происходит образование фибриновой пробки в месте повреждения сосуда. Система свертывания тесно связана с другими протеолитическими системами плазмы, в том числе с системой фибри-нолиза. Белки свертывания плазмы, входящие в каскад свертывания крови, принято называть термином «фактор». В соответствии с международной номенклатурой факторы свертывания плазмы обозначаются римскими цифрами (табл. 6). Активные формы факторов обозначаются теми же римскими цифрами, но с добавлением аббревиатуры «а».

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

Практически все факторы системы свертывания крови циркулируют в кровотоке в форме неактивных проэнзимов или в форме неактивных кофакторов. Исключение составляет фак-

тор VII, примерно 1-2% которого в норме циркулируют в активной форме. При запуске свертывания крови происходит каскадная активация проэнзимов и кофакторов (рис. 32). Процесс активации представляет собой ограниченный протеолиз неактивных предшественников до активных энзимов и кофакторов. Активированные энзимы являются сериновыми протеа-зами (за исключением фактора XIII). Активированные кофакторы, не обладая самостоятельной ферментативной активностью, играют роль коферментов.

Сериновыми протеазами являются активированные факторы II, VII, IX, X, XI, XII, ПК.

Трансглютаминаза - фактор XIII.

Кофакторы - факторы V, VIII, ВМК.

Содержание компонентов гемостаза, в том числе плазменных факторов свертывания, в системе циркуляции существенно больше, чем необходимо

| Таблица 6 |

| Плазменные факторы свертывания крови |

При разработке первой номенклатуры были использованы римские символы факторов от I до XIII. Для обозначения участия в свертывании плазмы тканевого фактора и ионов кальция им были приданы символы соответственно III и IV. Однако в настоящее время римская нумерация для них не используется, так как они не относятся к плазменным факторам свертывания (тканевой фактор - это тканевой компонент вне сосудистой системы, ионы Са не являются белком). Фактор VI в классификации не употребляется, так этим символом ошибочно был назван фактор Va.

Плазменные белки гемостаза

|

Рис. 32. Протеолитическая активация факторов гемостаза. Путем ограниченного протеолиза из неактивного предшественника образуются активный пептид и активированный фермент

для формирования фибринового сгустка. Процесс свертывания происходит в условиях насыщения субстратами (рис. 33). Вследствие этого образование гемостатического тромба может быть достигнуто при значительном диапазоне концентрации и активности конкретного фактора свертывания. Клинические проявления недостаточности компонентов свертывания возникают при их существенном уменьшении, если обратиться к рис. 33 - то это начальный диапазон, при котором скорость реакции зависит от концентрации фактора.

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

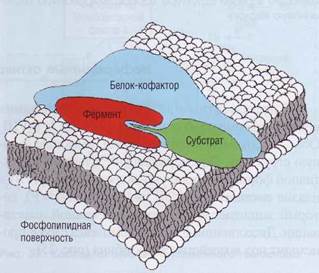

Для эффективного взаимодействия и активации белков свертывания крови необходимо образование комплексов этих белков, их кофакторов и субстрата (рис. 34). Эти условия не могут возникнуть в жидкой фазе. Поэтому большинство процессов активации промежуточных факторов свертывания протекают на фосфолипидах клеточных мембран. В месте сборки комплексов происходит концентрация факторов свертывания. Здесь же присутствуют кофакторы, которые существенно ускоряют процесс формирования сгустка. В создании активного комплекса участвуют:

• Фермент (активный плазменный фактор -

протеолитический фермент).

• Субстрат (профермент).

• Активированный кофактор.

• Ионы Са (Са2+).

• Кислые фосфолипиды и специфические ре

цепторы на поверхности клеток.

Все белки системы свертывания крови можно разделить на две группы. Одни белки для полноценного формирования требуют наличия витамина К (витамин-К-зависимые белки), а другие - нет.

Рис. 33. Соотношение между концентрацией факторов и скоростью процесса свертывания. В норме скорость коагуляции практически не определяется концентрацией факторов, так как они присутствуют в избытке и процесс идет в состоянии насыщения. Только после значительного истощения фактора его концентрация будет влиять на скорость реакции и соответственно на скорость свертывания плазмы

Рис. 34. Модель сборки комплекса факторов свертывания крови. На поверхность твердой фазы (фосфолипиды фибробластов, макрофагов, активированных тромбоцитов либо, в патологических ситуациях, мембраны поврежденных клеток, бактерий и др,) прикрепляется (интернали-зуется) крупный кофакторный белок, который организует место контакта факторов свертывания, те в свою очередь взаимодействуют друг с другом по принципу комплементарности

Плазменные белки гемостаза

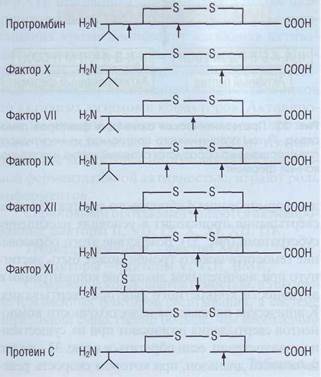

Витамин-К-зависимые белки

|

Витамин-К-зависимыми белками являются ф.II, -VII, -IX, -X, протеины С и S. Эти белки синтезируются в печени и имеют сходную структуру молекулы (рис. 35). Характерной их особенностью является наличие уникальной аминокислоты -у-карбоксиглутамина. Эта аминокислота образуется во время синтеза витамин-К-зависимых белков в печени путем у-карбоксилирования глута-мина ферментом у-карбоксиглутаминпептидазой, в работе которого принимают участие активированные формы витамина К (рис. 142). у-карбок-сиглутамин дает возможность витамин-К-зависи-мым белкам с помощью ионов Са2+ образовывать комплексы с кислыми фосфолипидами.

Рис. 35. Структурная организация некоторых плазменных белков системы гемостаза. Стрелками показаны места протеолитического гидролиза, в результате которого происходит переход неактивных проферментов в активные ферменты - сериновые протеазы каскада коагуляции. Двузубцем обозначены витамин-К-зависимые факторы, имеющие в своей структуре карбоксилированную глюта-миновую кислоту

Неферментные активаторы свертывания крови

К неферментным активаторам свертывания крови (коферментам) относятся факторы V и VIII. Оба - высокомолекулярные белки, имеющие сходную структуру. Они циркулируют в плазме в неактивной форме и активируются тромбином. ф.VIII в плазме связан с фактором Виллебранда (vWF), который защищает его от преждевременной инактивации. Диссоциация фVIII из комплекса с vWF происходит под воздействием тромбина (рис. 25).

ф.Va и -Villa образуют на фосфолипидных мембранах комплексы с ф.Ха и -IХа соответственно. Специфическая активность ф.Ха и -IХа в комплексах с кофакторами в десятки тысяч раз больше, чем изолированных. Основным ингибитором ф.Va и -VIIIa является комплекс протеин С - протеин S.

Классический коагуляционный каскад активации тромбина

Изучение процесса свертывания крови до настоящего времени происходит в основном in vitro в смоделированных условиях. Исследование взаимодействия плазменных белков гемостаза в отрыве от других компонентов привело к созданию так называемой «классической» теории коагуля-ционного каскада активации тромбина. В насто-

ящее время эта теория пересмотрена с учетом вновь полученной информации о взаимодействии различных компонентов гемостаза. Однако базовые принципы изложенной ниже классической каскадной теории считаются верными до настоящего времени. Кроме того, знание классического каскада свертывания крови необходимо для пра-

Плазменные белки гемостаза

вильнои интерпретации результатов коагулоло-гических тестов.

Активация протромбина - многостадийный процесс, который происходит по механизму про-ферментно-ферментного преобразования. С одной стороны, это обеспечивает нарастание сигнала: активация одной молекулы предшествующего уровня в системе свертывания приводит к активации от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч последующих молекул (рис. 36). С другой стороны, многостадийность позволяет более гибко регулировать процесс.

В классическом каскаде свертывания крови выделяют 2 пути активации процесса:

| Рис. 36. Каскадный принцип усиления сигнала.Каждый предыдущий компонент системы свертывания активирует много последующих |

• Активация тканевым фактором (ТФ). Так как

ТФ не относится к плазменным факторам и

контактирует с кровью только при повреж

дении сосуда, то активация с его участием

обозначается как внешний путь свертывания.

• Активация ф.ХII при контакте с отрицатель

но заряженной поверхностью твердого тела,

или контактная активация. Поскольку фак

тор XII в норме присутствует в плазме, акти

вация с его участием обозначается как внут-

ренний путь свертывания (все факторы присутствуют в плазме в норме). Внешний и внутренний пути взаимодействуют между собой, а их разделение достаточно условно. Внешний и внутренний пути сходятся на факторе X. Последний со своим кофактором ф.Vа образует протромбиназу - ферментативный комплекс, который активирует протромбин с образованием тромбина. Образовавшийся тромбин поступает в ток крови и активирует фибриноген до фибрин-мономеров. Последние спонтанно соединяются, образуя полимеры фибрина. Условно свертывание плазмы (крови) делится на 2 основные фазы:

1) многоступенчатый этап, приводящий к акти

вации протромбина и превращению его в ак

тивный фермент - тромбин;

| Рис. 37. Каскад активации плазменного гемостаза |

2) конечный этап, в котором под влиянием тром

бина из фибриногена образуется фибрин.

Схема коагуляционного каскада плазменно

го гемостаза представлена на рис. 37.

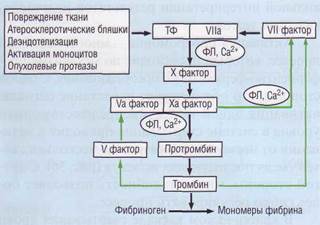

Внешний путь образования протромбиназы

Внешний путь образования протромбиназы короткий, что ведет к быстрому образованию тромбина.

При контакте ТФ и ф.VIIа формируется комплекс, который активирует ф.Х. Фактор Ха при участии фактора Va, в присутствии ионов Са2+, на отрицательно заряженной фосфолипидной поверхно-

сти формирует протромбиназу. В настоящее время полагают, что внешний путь - основной физиологический путь запуска процесса свертывания крови. Подробно его значение будет описано в разделе «Современная теория свертывания крови».

Активность внешнего пути поддерживается за счет механизма положительной обратной свя-

Плазменные белки гемостаза

|

зи (рис. 38). Положительная обратная связь включается на нескольких этапах каскада свертывания. Наиболее существенными являются активация тромбином факторов VII и V.

Рис. 38. Внешний каскад свертывания крови. Начинается с контакта крови с тканевым фактором (ТФ), который, взаимодействуя с ф.VIIа, образует комплекс, активирующий ф, Х, Усиление активности внешнего каскада свертывания крови обеспечивается 2 механизмами положительной обратной связи

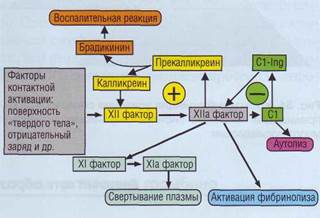

Внутренний путь образования протромбиназы. Факторы контактной активации

Внутренний путь активации свертывания начинается с активации контактных факторов коа-гуляционного каскада: ф.ХII, прекалликреина и высокомолекулярного кининогена.

Внутренний путь активации свертывания начинается с активации контактных факторов коа-гуляционного каскада: ф.ХII, прекалликреина и высокомолекулярного кининогена.

Факторы контактной активации - ф.ХII, пре-калликреин, высокомолекулярный кининоген, С1-ингибитор - синтезируются в печени. In vitro эти белки участвуют в активации внутреннего каскада свертывания.

В лабораторных условиях активация происходит на некоторых небиологических отрицательно заряженных поверхностях, например на стекле, каолине, кремнии, сульфате декстрана, а также в присутствии эллаговой кислоты. Имеются данные, что важным механизмом активации контактных факторов является их взаимодействие с поверхностью, характеризующейся свойствами твердой фазы. В патологических условиях контактная активация, вероятно, происходит на мембранах клеток крови и эндотелия, а также при контакте с коллагеном субэндотелия.

Схематично взаимодействие белков при контактной активации показано на рис. 39. Видимо, в «подходящих условиях» происходит аутоактивация и взаимоактивация ф.ХII, ПК до активных ферментов. In vitro активация контактной системы приводит к активации ф.ХI, который в свою очередь активирует ф.IХ, образующий с ф.VIII теназный комплекс. Теназный комплекс (название комплекса происходит от английского слова ten - десять) активирует ф.Х, а далее процесс свертывания идет по уже описан-

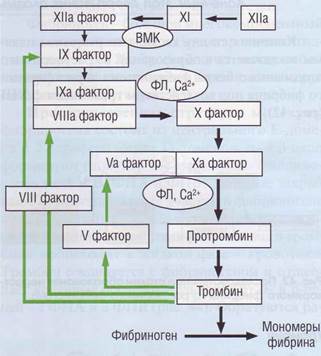

ному пути. Поскольку сборка теназного комплекса происходит на фосфолипидной поверхности, для нее необходимо присутствие ионов кальция. Контактная фаза активации поддерживается положительной обратной связью. Тромбин активирует ф.VIII и -XI.

Физиологическое значение контактной активации, роль факторов контактной активации в процессе свертывания крови, физиологические активаторы и условия активации этих факторов в организме требуют дальнейшего изучения.

Рис. 39. Контактная фаза активации плазменных факторов. Контакт с поверхностью твердого тела вызывает активацию фактора XII, который запускает каскад свертывания плазмы, каскад активации фибринолиза, активацию калликреин-кининовой системы (положительная обратная связь) и активацию системы комплемента (отрицательная обратная связь)

Плазменные белки гемостаза

Классическая теория свертывания крови оставляла слишком много вопросов и противоречила клиническим данным. Например, с одной стороны, было неясно, какая поверхность в физиологических условиях является активатором, с другой стороны, почему дефицит факторов внутреннего пути (ф.VIII, -IX, -XI) приводит к выраженной кровоточивости при нормальной активности факторов внешнего пути, а глубокий дефицит факторов контактной активации, как правило, не сопровождается геморрагическим синдромом. В современной каскадно-матричной теории гемостаза эти противоречия разрешены.

С современной точки зрения, контактная активация играет большую роль во взаимодействии системы свертывания крови с другими протеоли-тическими системами крови (фибринолитичес-кой, ангиотензин-рениновой, калликреин-кини-новой, системой комплемента и др.).

В настоящее время изучены следующие функции белков контактной активации:

1. Брадикинин стимулирует повышение внутри

клеточной концентрации цАМФ и приводит к:

• Вазодилатации и снижению артериально

го давления.

• Активации системы фибринолиза путем

стимуляции секреции тканевого актива

тора плазминогена.

• Ингибированию активации тромбоцитов.

• Стимуляции репарации и росту гладкомы-

шечной ткани в поврежденных сосудах.

2. Прямое ингибирование тромбин-индуциро-

ванной активации тромбоцитов.

3. Активация фибринолиза.

• Непосредственная активация плазмино

гена калликреином и ф.ХIIа. Однако оба

этих белка значительно менее активны,

чем тканевой активатор и урокиназа.

• Активация калликреином проурокиназы

до активной сериновой протеазы - двух-

цепочечной урокиназы.

4. Блокада клеточной адгезии.

5. Антиангиогенное действие.

6. По-видимому, контактная активация играет

важную роль в активации свертывания кро

ви при взаимодействии крови с нефизиоло

гическими поверхностями, в частности при

установке искусственных протезов или искус

ственных клапанов сердца.

Внутренний путь образования протромбиназы (рис. 40) включает активирующее действие ф.ХПа на ф.Х1, который в свою очередь активирует ф.1Х. Поскольку значение контактной активации в процессе свертывания крови переосмыслено, физиологическая роль ф.Х1 изучается. Видимо, в физиологических условиях ф.Х1 в основном активируется тромбином. ф.Х1 довольно устойчив к инактивации ингибиторами и имеет длительный период полувыведения. Образовавшись в достаточном количестве, ф.Х1 увеличивает количество активного ф.1Х, за счет чего соответственно значительно возрастает концентрация тромбина, который в свою очередь активирует по механизму положительной обратной связи ф.1Х, -VIII и -V. В то же время избыток тромбина тормозит начало процесса фибри-

Рис. 40. Внутренний каскад активации плазменного гемостаза. Начинается с взаимной активации контактных факторов системы гемостаза, Фактор XIIа переводит фактор XI в ХIа. Фактор ХIа активирует фактор IX. Все последующие этапы активации свертывания по внутреннему пути требуют ионов Са2+ и зависят от присутствия фосфоли-пидов. Фактор IХа активирует фактор X, но эта реакция не очень эффективная. Однако появившийся тромбин активирует фактор VIII. Активный фактор Villa вместе с фактором IХа, ионами Са2+ и фосфолипидами очень эффективно активирует фактор Ха, Обратная связь поддерживает развитие процесса за счет активации тромбином ф.VIII, -IX и -V

Плазменные белки гемостаза

|

нолиза за счет активируемого тромбином ингибитора фибринолиза (TAFI).

Ингибитор С1-компонента комплемента (С1-ингибитор) является элементом системы контактной активации. Помимо комплемента, он ингибирует ф.ХIIа (см. раздел «Ингибиторы системы свертывания крови»).

Другим ингибитором процесса контактной активации в физиологических условиях является апротинин.

Рис. 41. Теназный и протромбиназный комплексы. Образование этих комплексов сопровождается резким увеличением активации соответственно фактора X и протромбина (фактор II)

|

|