Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение антитромбина

|

|

В клинико-диагностических лабораториях AT определяют иммунохимическими методами (ELISA, турбидиметрия, нефелометрия), тестами с хромогенными субстратами или коагуляцион-ными методами.

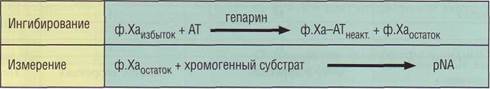

Методом с хромогенным субстратом AT определяется через фактор Ха или Па при насыщающей концентрации гепарина. Принцип определения AT представлен на рис. 118. При выборе предпочтение отдают методу с использованием ф.Ха, так как он более стабилен и подвержен меньшим влияниям со стороны интерферирующих воздействий, чем тромбин (фактор На).

Нормальный уровень активности AT в плазме взрослых колеблется в диапазоне 75-125%, этот диапазон практически одинаков при использовании разных тест-наборов. Дефицит AT - серьезный фактор риска развития венозных тромбозов.

У новорожденных уровень AT составляет около 50% и достигает уровня взрослых к 6 мес.

Небольшое снижение AT наблюдается в середине менструального цикла, в пред- и послеродовом периоде, при токсикозах второй половины беременности, в послеоперационном периоде. Эти сдвиги более выражены у пациентов с группой крови А (II), а также у пожилых.

Снижение содержания (активности) А Т отмечается при:

• врожденном (наследственном) дефиците или

аномалии AT (снижение активности или чув

ствительности к гепарину);

• заболеваниях печени (опухоли, цирроз, алко

гольный гепатит);

• нефротическом синдроме (протеинурия свы

ше 5 г/л);

• карциноме легких;

• ДВС-синдроме;

• множественных травмах, тяжелых родах, по

здних гестозах;

• приеме эстрогенов (пероральных контрацеп

тивов), кортикостероидов;

• лечении L-аспарагиназой;

• многие протеазы, включая гранулоцитарную

эластазу, могут вызывать деградацию AT.

Тест может применяться для мониторинга

лечения гепарином. Длительная гепаринотера-пия может приводить к снижению активности AT в плазме. Лечение высокими дозами гепарина, особенно нефракционированным гепарином, приводит к транзиторному снижению AT по механизму потребления (рис. 119), особенно у больных с тяжелой патологией, в критических случаях, при ДВС-синдроме, сепсисе, злокачественных опухолях.

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

Увеличение содержания (активности) А Т отмечается во время менструации, а также при:

• остром вирусном гепатите;

• холестазе;

• приеме анаболических стероидов;

• лечении пероральными (непрямыми) антико

агулянтами.

Рис. 118. Принцип определения антитромбина (AT) хромогенным методом

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

Рис. 119. Снижение уровня AT в плазме в период активного лечения нефракционированным гепарином

Лабораторная диагностика антифосфолипидного синдрома и волчаночного антикоагулянта (см. также «Тромбозы. Волчаночныи антикоагулянт»)

При антифосфолипидном синдроме в крови циркулируют антитела против фосфолипидов или фосфолипид-связанных белков. При этом синдроме возникает лабораторный феномен, при котором происходит удлинение времени свертывания крови в тестах, выполняемых на фосфолипидах (АЧТВ, ПВ). Этот феномен впервые был описан у пациентов с системной красной волчанкой и поэтому получил название волчаночного антикоагулянта. Клинически, однако, при антифосфолипидном синдроме и волчаночном антикоагулянте нет геморрагических проявлений, но есть выраженная тенденция к патологически усиленному тромбооб-разованию. Нельзя ставить знак равенства между

волчаночным антикоагулянтом и антифосфоли-пидным синдромом. В некоторых случаях при ко-агулологических признаках волчаночного антикоагулянта не находят иммунологических признаков антифосфолипидного синдрома, в свою очередь антифосфолипидный синдром не всегда сопровождается коагулологическими признаками волчаночного антикоагулянта.

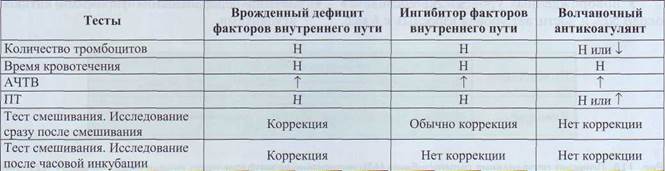

Антифосфолипидный синдром, сопровождающийся волчаночным антикоагулянтом, выявляют комбинацией фосфолипид-зависимых коагуляци-онных и иммунохимических методов, причем надежная диагностика обеспечивается только комплексным использованием группы тестов. Как правило, волчаночныи антикоагулянт распознается по удлинению фосфолипид-зависимых коагуляцион-ных тестов. Волчаночныи антикоагулянт является неспецифическим ингибитором. При подозрении на волчаночныи антикоагулянт необходимо начинать лабораторные анализы со екрининговых тестов и теста смешивания. В табл. 29 представлены данные екрининговых тестов при врожденном дефиците факторов VIII и IX, при наличии специфического ингибитора и волчаночном антикоагулянте. Важно помнить, что не все реактивы для проведения АЧТВ одинаково чувствительны к волчаночному антикоагулянту. Для анализа АЧТВ при подозрении на волчаночныи антикоагулянт необходимо применять реактивы, содержащие каолин, но не эллаговую кислоту.

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

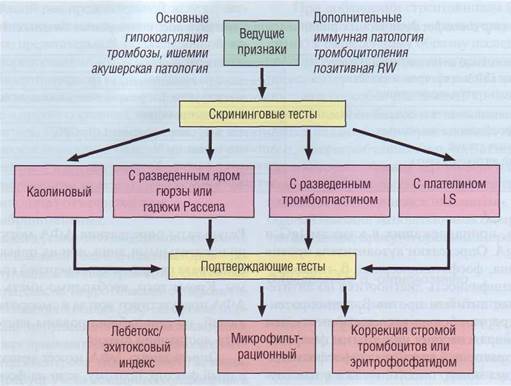

Выявление волчаночных антикоагулянтов проводят последовательно: сначала в екрининговых методах, а затем в подтверждающих. На рис. 120 представлен алгоритм выявления вол-

Таблица 29

Таблица 29

Изменения екрининговых тестов при врожденном дефиците факторов VIII и IX, наличии специфического ингибитора и волчаночном антикоагулянте

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

|

Рис. 120. Алгоритм выявления волчаночных антикоагулянтов

чаночного антикоагулянта (Баркаган З.С., Мо-мот А.П., 1999).

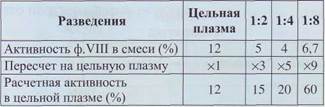

Еще одним подтверждающим тестом для определения волчаночного антикоагулянта является тест разведения. В серии последовательных разведений анализируемой плазмы буфером активность факторов свертывания крови, определяемая коагуля-ционным методом, относительно возрастает при наличии волчаночного антикоагулянта (табл. 30).

Таблица 30

Эффект разведения на активность факторов

свертывания в присутствии волчаночного

антикоагулянта

Для подтверждения диагноза волчаночного антикоагулянта необходимо провести подтверждаю-

щие тесты, например тест нейтрализации на тромбоцитах. Проводится определение АЧТВ и активности факторов внутреннего пути плазмы больного до и после инкубации с тромбоцитами здорового донора или эритрофосфатидом. При наличии волчаночного антикоагулянта АЧТВ сокращается, а активность факторов возрастает за счет связывания части антифосфолипидных антител на тромбоцитах здорового человека. В группу подтверждающих внесены также индексы, основанные на сравнении результатов фосфолипид-зависимьгх и фосфолипид-не-зависимых тестов (лебетокс/эхитоксовый индекс).

Для уточнения диагноза антифосфолипидно-го синдрома необходимо провести определение кардиолипиновых антител с использованием метода ELISA. В табл. 31 представлен перечень антифосфолипидных антител, которые выявляются ИФА и коагуляционным методом.

Определение антифосфолипидных антител (АФА)

АФА, выявляемые твердофазным ИФА, представляют собой различные комбинации иммуно-

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

Таблица 31

Спектр антифосфолипидных антител, присутствующих в сыворотке больных А ФС

|

глобулинов, принадлежащих к классам IgG и IgM, реже IgA. Определяют аутоантитела против кардиолипина, фосфатидилсерина, β 2-гликопро-теина I. Специфичность диагностики по антителам различна: антитела против β 2-гликопротеи-на I демонстрируют большую специфичность, чем антитела к кардиолипину или другим фосфоли-пидам. Лабораторный диагноз антифосфолипид-ного синдрома можно ставить только в том случае, если содержание диагностических аутоанти-тел в сыворотке крови, выявленных иммунофер-ментным методом, подтверждает патологию повторно с интервалом, по крайней мере, в 6 недель.

Результаты определения АФА могут считаться положительными лишь при их повышении в 2 и более раза по сравнению с верхней границей нормы. Кроме того, необходимо иметь в виду, что АФА присутствуют всегда в сыворотке здоровых людей, но они заблокированы гистонами и их титр достаточно низкий.

Определению АФА может мешать ревматоидный фактор, поэтому, если на фоне клинических признаков заболевания иммунохимические тесты на АФА дают отрицательный результат, то необходимо провести коагулянтные тесты на наличие волчаночного антикоагулянта.

|

|