Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава первая в семи частях. Себастьян нарезает кривые. Майка стряпает. Оскар приходит в гости. Физика принадлежит влюбленным

|

|

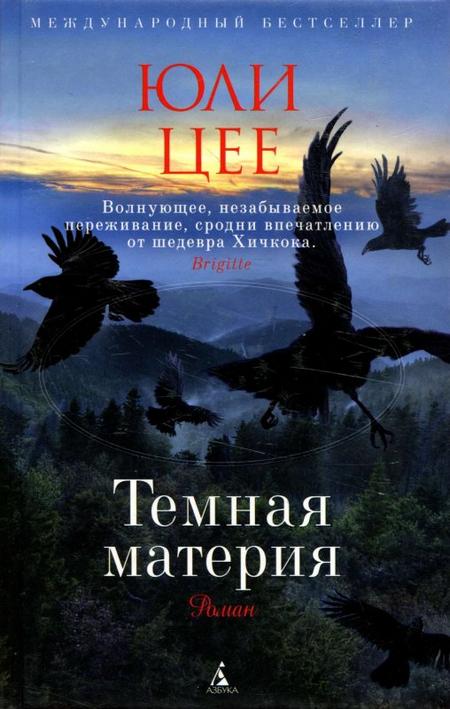

Юли Цее Темная материя

Scan, OCR - Roxana; ReadCheck - monochka

«Темная материя»:

Азбука; СПб; 2012; ISBN 978-5-389-02886-9

Перевод: Инна Павловна Стреблова

Аннотация

Юли Цее – молодая, но уже знаменитая немецкая писательница. Ее первый роман «Орлы и ангелы» был удостоен Немецкой книжной премии за лучший дебют 2001 года. Сейчас на счету Цее четыре успешных романа, ее произведения переведены на три десятка языков и получили множество престижных наград, в том числе премию Гёльдерлина. По отзывам критиков, второй роман Юли Цее «Темная материя» – это потрясающий философский триллер, магнетический роман идей, созданный неподражаемым талантом новой звезды европейской литературы, а ее комиссар Шильф мог бы по праву занять место в пантеоне знаменитых литературных сыщиков.

Юли Цее Темная материя

Мало кто из людей владеет искусством бояться того, чего следует

Пролог

Мы не всё видели, зато почти всё слышали, ибо кто-то из нас всегда там присутствовал.

Комиссар, страдающий смертельной головной болью, увлеченный одной физической теорией и не верящий в случайность, расследует последнее дело своей жизни. Происходит похищение ребенка, но ребенок об этом ничего не знает. Один врач делает, чего не следовало. Один человек умирает, два физика ведут спор. Есть влюбленный полицей-обермейстер. В конце выясняется, что все было не так, как считал комиссар, и в то же время именно так. Идеи человека – это партитура, а жизнь – диагональная музыка.

Вот приблизительно так, думается нам, все это было.

Глава первая в семи частях. Себастьян нарезает кривые. Майка стряпает. Оскар приходит в гости. Физика принадлежит влюбленным

При подлете с юго-запада Фрейбург с высоты пятисот метров показывается в складках Шварцвальда в виде светлого пятна с неровными краями. Словно упав однажды с неба, он разбрызгался внизу, доплеснувшись длинными языками до подножия окружающих гор. Усевшиеся в кружок, Бельхен, Шауинсланд и Фельдберг[1] глядят сверху на город, который по времяисчислению вековечных гор появился каких-то шесть минут назад, а воображает, будто всегда так и стоял тут над рекой с чудным названием Дрейзам, созвучным одиночеству, но одиночеству втроем[2].

Вздумай однажды Шауинсланд равнодушно пожать плечами, и погибли бы сразу сотни велосипедистов, пассажиров канатной дороги и ловцов бабочек. Пожелай Фельдберг отвернуться от наскучившего зрелища, пришел бы конец всему, что есть окрест. Глядя на то, как хмуро взирают горы на суетливую жизнь Фрейбурга, там стараются как могут развлечь их внимание. Лес и горы ежедневно засылают в город лазутчиками множество птиц разузнать о новейших происшествиях.

Там, где улицы сужаются и тени сдвигаются плотнее, в качестве основных цветов доживающего Средневековья преобладают желтая охра и серовато-розовая краска. На островерхих крышах повсюду торчат выступы бесчисленных мансардных окон – идеальные, можно сказать, посадочные площадки, если бы только домовладельцы не утыкали их сверху острыми гвоздями. Вот пробегающее облако сметает яркость фасадов. На Леопольд-ринге девочка с косичками покупает мороженое. Пробор на ее голове прям, как сквозная междугородняя автострада.

В нескольких взмахах крыльев отсюда расположилась улица Софии де Ларош, такая зеленая, что сподобилась обзавестись собственной климатической зоной. На ней все время дует легкий ветерок, а без него нельзя: как же иначе шелестели бы кроны каштанов! Деревья на сто лет пережили насадившего их городского архитектора и выросли выше, чем предполагалось по плану. Запуская ветки на балконы, они корнями вспучивают мостовую и подкапываются под одетый камнем Ремесленный ручей, протекающий вплотную к фундаментам. Бонни и Клайд – она с коричневой, он с зеленой головкой, – громко крякая, выгребают лапками против течения, разворачиваются на одном и том же привычном месте и оттуда сплавляются вниз по течению, которое несет их, как лента транспортера. Проплывая мимо и обгоняя прохожих на тротуаре, они выклянчивают хлебных крошек.

Улица Софии де Ларош источает такую благостную умиротворенность, что сторонний наблюдатель, пожалуй, подумает, будто значиться ее постоянным обитателем можно только при условии, что душа твоя живет в полном согласии с мирозданием. Стены домов вдоль Ремесленного ручья страдают от сырости, поэтому двери парадных стоят распахнутые, отчего пешеходные дорожки похожи на высунутые из раскрытых пастей языки. Номер семь, без сомнения, самый красивый дом в своем ряду, весь беленький и украшенный скромной лепниной. По стене ниспадают каскадом цветущие гроздья глицинии; пока не подошло время заступать на ночное дежурство, дремлет рядом старомодный фонарь, облаченный в тогу из плюща, под покровом которого гомонят воробьи. Через час с небольшим возле него остановится вывернувшее из-за угла такси. Пассажир на заднем сиденье, приподняв солнечные очки, расплатится с таксистом, отсчитав ему в ладонь мелочь. Он выйдет из машины и, задрав голову, взглянет на окна третьего этажа. Уже сейчас там по карнизу, семеня лапками, прохаживаются голуби, отвешивают друг дружке поклоны и временами, вспорхнув, заглядывают в квартиру. Каждый месяц в первую пятницу Себастьяну, Майке и Лиаму вечером обеспечено неусыпное наблюдение крылатых наблюдателей.

За одним из окон на полу своего кабинета, склонив голову и подобрав под себя ноги, сидит Себастьян. Вокруг – бумажные обрезки и всевозможные ножницы, словно он занят тем, что мастерит к Рождеству елочные игрушки. Рядом, тоже на коленках, Лиам, такой же белокурый и светлоглазый, как отец, да и по всей повадке – вылитый Себастьян в миниатюре. Он разглядывает лист красного картона, на котором лазерным принтером отпечатана зубчатая кривая, напоминающая альпийскую панораму. Едва Себастьян берется за ножницы, Лиам предостерегающе поднимает указательный палец:

– Осторожно! Ты дрожишь!

– Потому что стараюсь не дрожать, умник, – бросает в ответ Себастьян.

Сказал и тут же при виде удивленных глаз Лиама пожалел, что заговорил в таком тоне.

Себастьян нервничает, как всегда в первую пятницу месяца, и, как всегда, сваливает свою тревожность на то, что у него выдался тяжелый день. В первую пятницу месяца любой пустяк способен испортить ему настроение. Сегодня виновата была сценка, которая попалась ему на глаза на берегу Дрейзама, куда он ходит в обеденный перерыв подышать между лекциями свежим воздухом. А попалась ему группка людей, которые в стороне от дороги по непонятной причине обступили небольшую кучу песка. Из песка торчал хилый саженец, который держался только благодаря деревянным подпоркам, перетянутым резиновыми лентами. Три садовника стояли, опершись на лопаты. Какой-то долговязый дядя в темном костюме с девчушкой, которая цеплялась ему за брючину, взошел на песчаную кучу и начал торжественно вещать. Дерево года[3]. Черное яблоко[4]. Любовь к родине, к природе, ко всему живому. Сбившиеся в полукруг дамы внимали молча. Затем была пущена в ход лопата, поднявшая символический пласт песка, и девочка оросила почву водой из жестяной лейки. Вокруг зааплодировали. Себастьян невольно подумал об Оскаре – что бы тот сказал при виде этой сцены: «Глянь-ка – стадо стопоходящих, собравшихся на поклонение собственной беспомощности!» И Себастьян посмеялся бы, умалчивая о том, что ощущает-таки в себе пугающее сходство с деревом года – саженцем, поддерживаемым непомерно большими подпорками!

– Ты знаешь, что такое дерево года? – спрашивает он сына. Тот в ответ мотает головой, не сводя глаз с неподвижно застывших в руке отца ножниц. – Дерево года – глупость, – продолжает Себастьян. – Такая глупость, что дальше некуда.

– Сегодня ведь придет Оскар, да?

– Ясно, придет.

Себастьян принимается резать ножницами:

– А что?

– Когда приходит Оскар, ты всегда говоришь странные вещи. И еще, – тут Лиам показывает пальцем на картонный лист, – приносишь домой работу.

– Я думал, тебе нравится взвешивать кривые, нет? – возмутился Себастьян.

В свои десять лет Лиам уже достаточно набрался ума, чтобы оставить такой вопрос без ответа. Разумеется, он любит помогать отцу в проведении физических экспериментов. Он знает, что эта зубчатая линия появилась в результате радиометрических измерений, хотя и не мог бы в точности объяснить, что такое «радиометрические». Интеграл по этой кривой можно вычислить, вырезав полученную плоскую фигуру и взвесив картонку[5]. Но Лиам также знает, что в институте стоят компьютеры, которые в состоянии выполнить эту задачу без ручной работы. Да и вообще, это дело наверняка могло бы потерпеть до понедельника. Значит, вырезание затеяно главным образом ради того, чтобы доставить удовольствие Лиаму, то есть ради душевного спокойствия Себастьяна, которому надо чем-то себя занять на пятничный вечер. Хотя, вообще-то, разделочная доска и острые ножи, которыми гораздо сподручнее вырезать крохотные зубчики и впадины, остались на кухне у Майки.

Когда Майка готовит в честь Оскара, все рабочие принадлежности поступают в ее исключительное распоряжение. Всякий раз, как она утром сообщает, какое новое блюдо собирается приготовить, Себастьян спрашивает себя, отчего эти встречи занимают такое важное место в ее жизни. Восторженное преклонение Лиама перед великим женевским физиком, казалось бы, скорее должно было настраивать Майку против его визитов. Да и в разговоре Оскар обращается к ней подчеркнуто иронически. И тем не менее именно Майка десять лет назад придумала традицию совместных застолий и сама же по сей день ее поддерживает. Себастьян догадывается, что она, будь то сознательно или бессознательно, старается что-то там ввести в упорядоченную колею. Что-то, что пускай уж лучше протекает у нее на глазах, чем бесконтрольно развивалось бы в каких-то потаенных сферах. В чем состоит это что-то, они с ней никогда не выясняли. В душе Себастьян восхищался своей женой, наблюдая ее тихое упорство. «Он ведь придет в пятницу?» – спрашивала она обычно, и Себастьян молча кивал в ответ. Вот и все.

К середине кривая упрощалась, в конце снова становилась сложнее. Лиам обеими руками поддерживает картонный лист и издает ликующий возглас, когда из-под ножниц, благополучно преодолевших последний зубец, падает на пол ненужный остаток. Бережно держа удавшееся изделие за края, он первым бежит на кухню, посмотреть, свободны ли кухонные весы.

В белом платье, словно в этот вечер ей сызнова предстоит праздновать собственную свадьбу, Майка нарезает на кухонном столе непослушные листья салата. Она стоит на полу босиком. Задумавшись, Майка большим пальцем правой ноги механически почесывает комариный укус на левой голени. Окно настежь раскрыто. С улицы в него вливается летний воздух, наполненный запахами асфальта, речной воды, временами в кухню задувает ветерок, жонглирующий в небесной вышине ласточками. Под насыщенным светом в Майке более, чем когда-либо, проступает того рода женщина, которую любой мужчина сразу желает подхватить на коня и скакать с ней навстречу закатному солнцу. Ей свойственна изюминка, которая заметна и с первого взгляда, и со второго. Кожа у нее еще светлее, чем у Себастьяна, и углы рта изогнуты не совсем одинаково, отчего при улыбке на ее лице выражается легкое сомнение. Ее Галерея современного искусства, расположенная в центральной части города, в немалой степени обязана своим успехом личному обаянию хозяйки, которая бывает для художников не только деловой посредницей, но порой и моделью. Эстетическое чувство Майки носит почти религиозный оттенок. Вид кое-как обставленного помещения для нее мучителен, и она не может поставить на стол стеклянный бокал, не рассмотрев его сначала на свет.

Когда Себастьян подходит к ней сзади, она разводит в стороны мокрые руки. У нее побритые подмышки. Пальцы Себастьяна легонько пробегают по лесенке позвонков от копчика до шеи.

– Ты что, мерзнешь? – спрашивает она. – Ты же дрожишь!

– А что-нибудь еще, кроме моей вегетативной нервной системы, вас интересует? – нарочито громко восклицает Себастьян.

– Да, – говорит Майка. – Красное вино.

Себастьян целует ее в затылок. Оба знают, что Оскар наверняка прочитал статью в «Шпигеле». Майка не слишком честолюбива и не претендует на глубокое понимание нескончаемого научного спора, который давно ведут мужчины. Но знает, как он протекает. Когда Оскар нападает, его голос становится угрожающе тихим. Себастьян, защищаясь, начинает чаще обычного моргать глазами и опускает плечи.

– Я купила бутылку «Брунелло», – говорит Майка. – Думаю, ему понравится.

Себастьян протягивает руку к графину, и, когда он его поднимает, по груди Майки пробегает красный световой зайчик, словно через открытое окно Майку берет на прицел пьяный снайпер. Плод. Дуб. Земля. Преодолев искушение налить себе вина, Себастьян оборачивается к Лиаму, который ждет возле кухонных весов. Сдвинув головы, они считывают показания на шкале.

– Превосходно, юный профессор! – Себастьян прижимает к себе сына. – Каково будет ваше суждение?

– Наблюдаемое явление соответствует предварительным расчетам, – произносит Лиам, покосившись на мать.

Нож в ее руке отбивает по доске сухую дробь. Она не любит, когда сын с ученым видом щеголяет заученными фразами.

Перед тем как унести кривую в кабинет, Себастьян на секунду задерживается на пороге.

Сейчас Майка скажет, что прикроет ему спину. Она любит это выражение. Оно содержит намек на битву с тем, что называется бытом, из которой она вечер за вечером выходит победительницей. Между тем по своей натуре Майка отнюдь не отличается воинственным нравом. До знакомства с Себастьяном она была ярко выраженной мечтательницей. Проходя ночью по улицам, она в своих фантазиях обживала каждую освещенную квартиру. Поливала мысленно цветы на чужих подоконниках, накрывала к ужину чужие столы и гладила по головкам чужих детей. Каждый мужчина становился в ее воображении потенциальным женихом, рядом с которым она мысленно проживала бурную или мещански добропорядочную жизнь, насыщенную артистическими или политическими интересами, – смотря по тому, что подсказывал цвет глаз и общий облик того, кого она перед собой видела. Склонная к бродяжничеству фантазия Майки мимоходом обживала любое место или человека. Пока не повстречала Себастьяна. С того момента, как она налетела на него и с размаху попала в его объятия на Кайзер-Йозефштрассе (на Соборной площади! – сказал бы Себастьян, поскольку память о первой встрече сохранилась в двух версиях – в одной у него и в другой у нее), агрегатное состояние реальности переменилось, перейдя из газообразного в твердое. Это была любовь с первого взгляда и, следовательно, налагала запрет на альтернативы; бесконечное множество возможностей редуцировалось отныне до единственного «здесь и сейчас». Произошел, как выразил бы это Себастьян в понятиях квантовой механики, квантовый коллапс волновой функции. С тех пор у Майки появился тот, чью спину она должна прикрывать. И она с удовольствием проделывает это при каждом возможном случае.

– Вы можете потом спокойно обо всем поговорить, – говорит Майка и, не касаясь пальцами, убирает рукой упавшую на глаза прядь. – А я уж…

– Знаю, – говорит Себастьян. – Спасибо тебе.

Во рту у смеющейся Майки мелькнула жевательная резинка, и все равно, с этими детскими глазами и белокурыми волосами, она не переставала быть все такой же неотразимой.

– Ну когда же придет Оскар? – ворчит Лиам.

Пока родители заняты собой и не смотрят в его сторону, Лиам, давая выход своему нетерпению, выкладывает на столе узоры из чесночных долек и колечек лука. Шалости, в которых чувствуется присутствие творческого начала, Майка спускает ему с рук.

Удивительно все-таки, думает Оскар, что все люди состоят из одних и тех же одинаковых элементов. Что тот же надпочечник, который приносит в его кровеносную систему легкий выброс адреналина, присутствует и в вегетативной нервной системе миниатюрной азиатки с макияжем под Йоко Оно, которая разносит пассажирам кофе и бутерброды. Что ее ногти, волосы, зубы сделаны из того же самого материала, что и ногти, волосы, зубы всех других людей, сидящих в вагоне. Что ее пальцы, когда она разливает кофе, приводятся в движение теми же сухожилиями, что приходят в действие у него, когда он вынимает из кошелька мелочь. Что даже на ее ладони, в которую он, стараясь не прикоснуться, опускает монетки, видны линии, похожие на те, что есть у него самого.

Подавая стакан, азиатка задерживает на нем взгляд дольше, чем это необходимо. Поезд проезжает стрелку; кофе чуть было не выплеснулся ему на брюки. Оскар берет протянутый стакан, опустив глаза, чтобы не встречаться с лучезарной улыбкой, которой на прощанье одарит его азиатка. Если бы его связывало с ней одно только сходство ладоней! Если бы их общность сводилась только к углероду, водороду и кислороду! Но эта общность простирается глубже – до протонов, нейтронов и электронов, из которых составлены и он, и азиатка, из которых состоит также и стол, за которым он сидит, опершись локтями, равно как и стаканчик кофе, согревающий его руки. Это обстоятельство превращает Оскара в случайный сгусток материи, из которой сформировался мир и которая заключает в себе все сущее, потому что от нее никуда не уйдешь. Он знает, что границы его личности размыты: они сливаются с великим вихрем частиц. Порой он даже чувствует, как растекается, смешиваясь с другими людьми. Почти всегда это чувство ему неприятно. Есть только одно исключение. К нему он сейчас и направляется.

Попытайся Себастьян описать своего друга Оскара, он сказал бы, что Оскар кажется человеком, который может ответить на все вопросы. Например, придет ли когда-нибудь теория струн к тому, чтобы объединить в себе все основные физические силы? Или: можно ли к смокингу надевать рубашку от фрачной пары? Или: который час, причем не здесь, а, скажем, в Дубае? Слушает ли Оскар или говорит, его гранитный взгляд неизменно направлен на собеседника. В Оскаре живет огромный запас энергии. Он всегда вознесен над толпой, как полководец. Оскар из тех, у кого нет дурацких уменьшительных имен. В его присутствии женщины сидят, засунув под себя руки, чтобы ненароком не потянуться к нему. В двадцать лет ему давали все тридцать. С тех пор как ему перевалило за тридцать, его называют человеком без возраста. Он высок и строен, у него ясный лоб и тонкие брови, то и дело готовые взлететь вопросительным изгибом. На немного впалых щеках, тщательно побритых, темным налетом проступает щетина. Даже когда он, как сегодня, к черным брюкам надевает простой свитер, он и в этом наряде выглядит элегантным. Оказавшись на нем, любая материя ложится только теми складками, какими ей положено лежать. Его манера держаться по большей части сочетает в себе внешнее спокойствие и внутреннее напряжение, что побуждает людей нахально заглядывать ему в лицо. Случайные встречные за спиной шепотом спрашивают друг друга, кто это был, так как принимают его за актера. Оскар действительно знаменит в определенных кругах, правда не актерскими достижениями, а своими теориями о сущности времени.

Мимо окна зелено-голубой лентой проносится лето. Вдоль полотна тянется шоссе. Автомобили как приклеенные остаются позади поезда; свет заливает асфальт, растекаясь блестящими озерами. Оскар только что вынул солнечные очки, как вдруг какой-то молодой человек обращается к нему с вопросом, свободно ли соседнее место. Оскар отворачивается и укрывается за темными стеклами. Молодой человек проходит дальше. Под кофейным стаканчиком на откидном столике расплывается коричневая лужица.

Некоторые вещи невыносимо раздражают Оскара, и виновато в этом его чувство стиля. Многие люди терпеть не могут других представителей своего вида, но мало кто сумеет так точно, как он, указать на причину. То, что все они сделаны лишь из протонов, нейтронов и электронов, он бы еще как-то мог им простить. Непростительна была для него их неспособность с достоинством вести себя перед лицом этого печального факта. Вспоминая детство, он видит себя, четырнадцатилетнего, окруженного стайкой хохочущих девочек и мальчиков, которые показывают пальцем на его ботинки. В тот раз он без спросу продал свой велосипед и купил на эти деньги первые в своей жизни ботинки на ранту, причем из предусмотрительности взял пару на три размера больше. Презрение, которое вызвал у него этот бестактный хохот, сохранялось у него и теперь. Он не выносит умничанья, зазнайства и злорадничанья дураков. В его глазах нет преступлений страшнее, чем преступление против хорошего стиля. Если когда-нибудь ему (что, разумеется, маловероятно) суждено совершить убийство, то поводом будет, скорее всего, какое-нибудь бесцеремонное высказывание жертвы.

Насмешки одноклассников как отрезало, когда он в шестнадцать лет вдруг вырос до ста девяноста сантиметров. Теперь они наперебой старались обратить на себя его внимание. Разговоры на школьном дворе становились громче, стоило ему остановиться поблизости. Каждая девочка, вызвавшаяся отвечать на уроке, все время поглядывала на него, словно желая убедиться, что он слушает ее ответ. Даже учитель математики, неряха с отросшими до ворота патлами, взял в привычку, с треском ставя в конце длинного ряда чисел жирную мелодробительную точку, обращаться в сторону Оскара с вопросом: «Правильно сошлось?» Но, несмотря на все это, Оскар к моменту окончания гимназии был единственным в классе, кто еще не обзавелся опытом в области прикладной любви к ближнему. Он считал это своей победой. Он был убежден, что на свете нет ни одного человека, чье присутствие он мог бы вынести более десяти минут.

Встретив в университете Себастьяна, он разом осознал всю глубину своего заблуждения, и это стало для него большим потрясением. Заметить друг друга в день открытия первого семестра обоим помог их высокий рост. Их взгляды встретились поверх голов других студентов, и в результате как-то само собой получилось, что в аудитории они очутились рядом, на соседних местах. В молчании они высидели скучную вступительную речь декана. Затем поговорили о том о сем. Прошло десять минут, а Себастьян ни разу не ляпнул ни одной глупости и не рассмеялся дурацким смехом. Оскар не только вытерпел его присутствие, но ощутил желание продолжить начатую беседу. Они отправились в кафетерий и проговорили до вечера. С этого дня Оскар старался чаще видеться с Себастьяном, Себастьян не возражал. Их дружбе не потребовалось времени, чтобы завязаться, ей не нужно было складываться. Она включилась сразу, без разогрева, как лампочка с одного нажатия выключателя.

Любая попытка описать последовавшие за этим месяцы грозит вылиться в нечто высокопарное. Сделав однажды выбор в пользу Фрейбургского университета, Оскар появлялся там не иначе как в визитке с фалдами, брюках в полосочку и с серебристой бабочкой. В скором времени и Себастьян стал приходить на лекции таким же английским денди. Каждое утро в сквере перед Физическим институтом они, словно притянутые за веревочки, устремлялись по зеленой аллее навстречу друг другу мимо студентов всех семестров, которые, казалось, существовали на свете лишь как препятствия на пути, и, наконец сойдясь, здоровались за руку. Все учебники они покупали лишь в одном экземпляре, потому что любили читать, сдвинув головы над раскрытой страницей. В аудиториях никто не пытался занять рядом с ними соседнее место. Странность их наряда обращала на себя внимание, однако никто не смеялся, даже когда они на исходе дня под руку прогуливались на берегу Дрейзама, то и дело останавливаясь, чтобы поделиться какой-то важной мыслью, которую нельзя изложить на ходу. В своих старомодных костюмах они напоминали выцветшую открытку. Казалось, их старательно вклеили в современную действительность, хотя границы картинки оставались вполне различимы. Шум реки вырывал слова из их беседы, деревья взволнованно колыхались на ветру. Никогда предосеннее солнце не являлось в такой красе, как в тот миг, когда один из них, показывая на его диск, произносил что-то относящееся к вопросу о солярных нейтрино.

Вечером они встречались в библиотеке. Оскар прохаживался вдоль стеллажей, время от времени возвращаясь за общий стол с новой книгой. С тех пор как Оскар взял себе в привычку, показывая другу какое-нибудь интересное место в книжке, обнимать его за плечи, на скамьях за стеклянной дверью стали стайками собираться студентки-филологини. Когда на какой-нибудь вечеринке Оскар и Себастьян порознь бродили в толпе гостей, Себастьяну случалось взасос поцеловаться с какой-нибудь девушкой. Подняв голову, он непременно встречал обращенный на себя из другого конца зала улыбающийся взгляд Оскара. В конце вечера, проводив девушку к выходу, ее, словно вещь в гардероб, сдавали на руки подвернувшемуся однокашнику. Затем Оскар и Себастьян провожали друг друга домой по темной улице до развилки, на которой их пути расходились. Там они останавливались под фонарем, его свет окружал их шатром, из которого ни тому ни другому никак не хотелось уходить. Трудно было выбрать подходящий момент для прощанья: этот ли взять или все ж таки следующий? Между тем как проезжающие машины заставляли их общую тень оборачиваться вокруг собственной оси, они давали безмолвный обет, что между ними никогда ничего не изменится. Будущее существовало только в виде равномерно и неторопливо развертывающейся ковровой дорожки совместного бытия. Под робкое чириканье первых утренних пташек они поворачивали к дому, и оба скрывались, каждый на своей половине занимающегося рассвета.

В первую пятницу месяца Оскар несколько минут позволяет себе пофантазировать, воображая, будто интерсити-экспресс уносит его сквозь время назад, в одну из тех ночей, когда они прощались под фрейбургским фонарем. К жарким спорам на берегу Дрейзама или хотя бы к раскрытому учебнику, одному на двоих. Затем, ощутив на губах улыбку, он тотчас же переходит в раздраженное состояние. Конечно же, того Фрейбурга с ночными фонарями давно уже нет. Есть круговой туннель под Швейцарией, в котором Оскар сталкивает частицы, разогнанные до скорости, приближающейся к световой. И есть город, в который он едет по приглашению жены Себастьяна на семейный обед. Однажды в пятницу Оскар впервые увидел маленького, как кукла, Лиама. В пятницу узнал о том, что Себастьяна пригласили на работу в университет. По пятницам они могут взглянуть друг другу в глаза, стараясь не думать о прошлом. По пятницам спорят. Для Оскара Себастьян не только единственный человек, присутствие которого он может выносить. Себастьян, кроме того, существо, которое одним легким движением способно довести его до белого каления.

Пока поезд ждет, остановившись на перегоне, Оскар наклоняется к сумке и вытаскивает оттуда свернутый в трубку номер «Шпигеля», который сам открывается на нужной странице. Ему незачем перечитывать эту статью, он помнит ее почти наизусть. Вместо чтения он принимается разглядывать фотографию. На ней запечатлен сорокалетний белокурый мужчина с белесыми ресницами и глазами как из голубого прозрачного стекла. Мужчина смеется, и его рот принимает от этого форму, близкую к четырехугольнику. Этот смех Оскар знает лучше, чем свой собственный. Осторожно погладив лоб и щеки портрета, он внезапно придавливает его большим пальцем так, словно хочет затушить сигарету. Остановка поезда нервирует его. В соседнем отделении мамаша в цветастом платье кормит свое семейство бутербродами из пластиковых коробочек. В воздухе разливается аромат салями.

– Уже четыре! – восклицает отец семейства, лицо которого покоится на пухлом жировом валике. Рукой с бутербродом он хлопает по газете. – Вот! Четвертая смерть. От потери крови при операции. Главный врач по-прежнему все отрицает.

– Четверо негритят, – запевает звонкий детский голосок, – пошли кататься в лодке…

– Тише! – шикает мамаша и затыкает поющий рот куском яблочного пирога.

– «Не кроются ли за этим эксперименты, проводимые фармакологическими фирмами над пациентами?» – читает вслух папаша.

По-мужичьи вульгарно выпятив губы, он пьет пиво из горла.

– Кругом преступники! – говорит мамаша.

– Да их бы всех…

– Будь моя воля…

Оскар снова засовывает «Шпигель» в сумку, подумав про себя, что авось при встрече с Себастьяном от него не будет разить салями. Он поспешно встает и уходит из этого отделения. Поезд внезапно дергается, и он еле удерживается на ногах.

«На войну бы отправлять это дурачье! – произносит он мысленно, пристраиваясь у стенки в коридоре возле туалетов. – Хоть бы их спалили в дебрях Африки, в азиатских джунглях, да не все ли равно где! Еще пятьдесят лет мира, и народ в этой стране выродится в обезьян».

За окном проносятся первые аккуратные садики пригородов Фрейбурга.

– Как хороши летние дни во Фрейбурге!

Оскар стоит у распахнутого окна, наполовину закрытого занавеской, и покачивает вино в бокале, вдыхая аромат глициний, красотой которых только что любовался с улицы, выйдя из такси. Хотя одет он, несмотря на жару, в темный свитер, вид у него такой свежий, словно он вообще не способен потеть. За спиной у него скрипнул паркет. Он оборачивается.

Себастьян, войдя в просторную столовую, приближается к нему от двери. На ходу он подчеркнуто раскованно помахивает руками. Весь вид его воплощает в себе полную противоположность Оскару. Волосы у него настолько же светлые, насколько они темные у приехавшего друга. Если Оскар всегда держится так, словно явился на торжественный прием, то в Себастьяне есть что-то мальчишеское. Его движениям свойственна веселая мальчишеская развинченность, и хотя он хорошо одевается – сегодня на нем полотняные брюки и белая рубашка, – глядя на него, всегда кажется, будто рукава и брюки у него коротковаты, как у подростка. Можно подумать, что взросление и старение в его случае сплошная ошибка, да, впрочем, оно и ограничивается у Себастьяна тем, что веер смешинок возле глаз и вокруг рта разворачивается на его лице все шире.

Он подходит почти вплотную, поднимает руку с теплой и сухой, как он знает, ладонью и берет ею Оскара сзади за шею. Когда запах Оскара повеял на него, словно старое воспоминание, он на миг прикрыл глаза. То спокойствие, с каким они переносят близость друг друга, выдает долгую привычку.

«Через четыре дня я убью человека, – говорит Себастьян. – Но пока я об этом еще не знаю».

Во всяком случае, он мог бы так сказать, не солгав. Но вместо этого заявляет:

– Летние дни во Фрейбурге так же прекрасны, как люди, которым выпало ими наслаждаться.

Светский тон не удался и скорее выдает, нежели прикрывает, напряженность Себастьяна. Его ладонь скользнула вниз и повисла в воздухе, когда Оскар плавным движением отступил в сторону. Внизу под окном Бонни и Клайд добрались до конца улицы и теперь проплывают мимо дома, несясь по воле волн, как две щепки.

– К делу, – приступает Оскар, следя глазами за утками. – Я прочел твои излияния в «Шпигеле».

– Я расцениваю это как поздравление.

– Это ультиматум, cher ami[6].

– Господи! Оскар! – Себастьян засовывает одну руку в карман, а другой проводит себе по лицу. – Солнце светит. Птички поют. Дело же идет не о жизни и смерти, а о физических теориях!

– Даже такая безобидная теория, как теория о том, что Земля – это шар, стоила жизни целой куче людей.

– Если бы у Коперника был друг вроде тебя, – говорит Себастьян, – мы бы по сей день сидели на плоском диске.

У Оскара дрогнули уголки губ. Он вытащил мятую пачку сигарет и подождал, пока Себастьян, который сам не курил, нашел спички и подал ему огонь.

– А если бы Коперник верил в теорию множественных вселенных, – произнес Оскар, не вынимая изо рта подскакивающую на каждом слове сигарету, – человечество погибло бы от слабоумия.

Себастьян вздыхает. Нелегко спорить с человеком, участвующим в величайшем научном проекте нового столетия. Цель Оскара – соединить квантовую механику с общей теорией относительности. Он хочет увязать между собой Е = hv и Gα β = 8 π Тα β, соединив две картины мироздания в единое представление. Один вопрос – один ответ. Единая формула, которая описывает все. В своих поисках того, что называется Theory of Everything[7], он отнюдь не одинок. Толпы физиков наперегонки трудятся над этой задачей, отлично зная, что победителю достанется не только Нобелевская премия, но и ломтик бессмертия как продолжателю дела Эйнштейна, Планка и Гейзенберга. В людской памяти его имя навеки останется связанным с целой эпохой – а именно эпохой квантовой гравитации. У Оскара есть на это неплохие шансы.

Выражаясь вежливо, место Себастьяна в научном мире лежит в несколько иной плоскости. В университете он занимается экспериментальной физикой в области нанотехнологий. И хотя в этой сфере у него блестящее имя, но по сравнению с теоретиком он (по мнению Оскара) примерно то же, что каменщик по сравнению с архитектором. Себастьян не участвует в гонке за бессмертной славой. В свободное время он занимается гипотезой множественных вселенных, которая, как видно уже по названию, не является (по мнению Оскара) предметом теоретического изучения, а относится к разряду несерьезных увлечений. Это поле давно обглодано до корней. Серьезные ученые забросили его уже пятьдесят лет назад; теперь же на нем пасутся (по мнению Оскара) одни лишь краснобаи и эзотерики. Одним словом, тупик.

В душе Себастьян знает, что Оскар нрав. Иногда он чувствует себя мальчиком, который, не желая слушать, что говорят ему старшие, нарочно упрямится, пытаясь из обыкновенной стеклянной банки и проволочки смастерить электрическую лампочку. Перед менее одаренными коллегами, перед студентами, да и перед самим собой он продолжает утверждать, будто бы нащупал новый подход к вопросам времени и пространства и что, дескать, его подход означает большой шаг вперед по сравнению с теорией множественных вселенных. Если серьезно, то сейчас уже и не важно, верит ли в это Себастьян или нет, теперь ему не остается другого выхода, как держаться однажды избранного пути. Если бы он даже захотел вступить в игру, которую ведет Оскар, то за десять с лишним лет он слишком отстал, чтобы теперь наверстать упущенное. После того как экспериментально было подтверждено существование W- и Z-бозонов, в деле создания «теории всего» забег вышел на финишную прямую. Оскару и Себастьяну тогда шел третий десяток, то есть они были в том возрасте, когда человеку приходят лучшие (Оскар: единственные) идеи, до каких он может додуматься в жизни. Оскар уже тогда целиком посвятил себя своей теории дискретного времени, как влюбленный, бросив все к ногам своего кумира. С тех пор он изо дня в день, час за часом, неделю за неделей безраздельно служил ей более десяти лет, и независимо от того, вознаградит ли она его в ответ за его служение или нет, Себастьян не будет иметь к этому никакого отношения. Однажды, задетый за живое, он сделал свой выбор, и не только в пользу другой теории, но, главное, в пользу совершенно другой жизни.

Человека, которому выпала сомнительная честь подтолкнуть Себастьяна к такому повороту в жизни, звали Красная Шапочка. Этим прозвищем он был обязан своей багровеющей от вина лысине, сияющей на макушке среди венчика жидкой поросли. Этот вид дополнялся потертым вельветовым пиджаком, густо обсыпанным по плечам перхотью. В отличие от других его коллег, Красная Шапочка пользовался среди студентов популярностью. Он относился к ним серьезно и заставлял работать головой, предлагая решать головоломные задачки. Впрочем, студенческие симпатии не встречали у него взаимности, ибо он не любил тех студентов, которые оказывались на высоте и справлялись с его заданиями.

Меньше всего у него вызывали симпатию эти два юнца, из-за которых каждое утро на пороге аудитории возникал затор. Их высокомерность стала уже легендарной; их дружба – притчей во языцех, молва о ней докатилась даже до высших сфер, где обитала профессура. Говорили, что еще больше, чем друг друга, они любят физику и, страстно соперничая, добиваются ее милостей. Красная Шапочка уже слышать не мог их громогласные рассуждения. Слишком уж гордо стояли они в кругу обступивших их слушателей, сыпали на память формулами, как стихами оперного либретто, и дирижерскими взмахами выстраивали порядок в космосе. Время от времени Оскар отворачивал голову, чтобы затянуться одной из своих египетских сигареток, проделывая это с таким форсом, что по столпившейся вокруг него публике пробегала волна нервного движения.

Всему факультету давно уже было известно, что Оскар считает мир тончайшим переплетением причинно-следственных связей, таинственную сеть которых можно разглядеть лишь с огромной дистанции или в непосредственной близости. Познание, по его мнению, является лишь вопросом должного расстояния и потому доступно только с позиций Бога или квантовой физики, в то время как обыкновенные люди со своей средней дистанции к происходящим явлениям слепы.

Себастьян, который всегда высказывал свои доводы несколько громче и медленнее, обзывал друга убогим детерминистом. Сам же утверждал, что не верит в причинно-следственную связь. Каузальность, дескать, точно так же, как время и пространство, в первую очередь относится к проблематике гносеологического порядка. Чтобы позлить Оскара и собравшихся вокруг слушателей, он высказал сомнение в том, что эмпирика может служить методом познания: дескать, человек, перед глазами которого по реке проплывают тысяча белых лебедей, не может на этом основании делать вывод, что черных лебедей не существует[8]. А потому физика в первую очередь – служанка философии.

Красная Шапочка раздраженно протиснулся между спорщиками. С некоторых пор у него не проходило ни одной лекции, чтобы он не слышал их назойливого перешептывания. Иногда он недовольно взглядывал от своих конспектов, потому что ему мерещилось, будто их шепот доводит его до безумия, и убеждался в том, что Оскар и Себастьян даже не присутствуют на лекции.

Зато в тот день, когда Красная Шапочка предложил студентам задачку по темной энергии, решение которой было возможно только при допущении, что одна из эйнштейновских констант является переменной величиной, они как раз оказались тут как тут. На следующей неделе они к приходу профессора не стояли на пороге аудитории, а уже сидели на своих обычных местах и глядели оттуда на Красную Шапочку, который, еще не дойдя до кафедры, махнул, чтобы их вызвать. Они одновременно встали, Оскар направился к правому краю доски, Себастьян, чуть-чуть помедлив, к левому. Длиннополые пиджаки оба перекинули себе через плечо, придерживая одной рукой, в то время как другой с бешеной скоростью принялись писать мелом на доске; оба строчили как одержимые: Оскар – начиная с конца, Себастьян – с начала. Кроме скрипа мела по доске, которым сопровождалось появление формулы, в зале не было слышно ни звука. Тишина не нарушилась и тогда, когда их руки столкнулись посредине последней строки. Несколько лиц в аудитории обменялись улыбкой. Закончив последнюю лямбду, Оскар отряхнул запачканные мелом руки, звучно похлопав ладонью о ладонь. Красная Шапочка все время, стоя у них за спиной, с приоткрытым ртом разглядывал панораму из формул, как путник, любующийся ландшафтом дивной красоты. Оскар обернулся и тронул его за плечо кончиком пальца, словно музыкант, извлекающий звук из треугольника.

– Знаете, профессор, что мы только что доказали? – спросил он громко и внятно.

Красная Шапочка был слишком глубоко погружен в свои мысли, чтобы ответить на его вопрос.

– Физика принадлежит влюбленным.

Если Красная Шапочка что-то и ответил, его слова потонули в хохоте и гвалте. Никто не услышал, как хрустнул, крошась, кусочек мела в руке Себастьяна. Пока Оскар принимал овации публики, восхищенной проделанным фокусом, Себастьян, постояв с задумчивым выражением у доски, надел наконец пиджак и, не замечаемый другом, покинул зал. Больше всего он был потрясен тем, как Оскар, не задумываясь, направился к правому краю доски, предоставив ему левый.

Хорошо зная, что Оскар отнюдь не собирался отодвигать его в тень, Себастьян не почувствовал от этого облегчения. Напротив, это лишь усугубляло его унижение, добавив к нему ощущение собственной неправоты. В то время как Оскара увлекала только мысль о спектакле, упоение от совместного представления, Себастьяна больше всего на свете волновало желание стать хорошим физиком. Для Оскара его первенство было не стремлением, а естественным состоянием. Он поступил так, исходя из простого предположения, что Себастьян, в отличие от него самого, не способен написать цепочку математических доказательств задом наперед. И что хуже всего, его оценка соответствовала реальному положению вещей. Себастьян испытывал непреоборимое желание наказать Оскара за то, что миг, когда их руки встретились в середине доски, принес тому единоличный триумф. Только для Оскара он стал торжеством их общей дружбы и блестящих талантов. Для Себастьяна же этот миг стал подтверждением его второстепенности.

С этого дня он в присутствии Оскара стал ощущать холод. Он не мог объяснить товарищу, почему все законы их дружбы внезапно утратили свою силу. Его реплики в спорах с тех пор сделались резче, времени для совместных занятий он находил все меньше. Оскар не противился. Его безмолвный взгляд из-под полуопущенных век преследовал Себастьяна даже во сне. Видя, что друг не соглашается отвечать на его агрессивные выпады, Себастьян ожесточался еще больше. В один из вечеров Себастьян поднял в тесной студенческой комнатушке Оскара такой сокрушительный крик против узости ограниченных представлений, что Оскар спокойно и тихо назвал его человеком, лишенным чувства стиля. В эту ночь Себастьян выскочил на улицу один, и по дороге, до синяков расшибая кулаки о каждый фонарный столб, пытался им втолковать, что мир устроен неправильно. Что должны быть другие вселенные, где жизнь складывается иначе. В которых невозможно, чтобы такой человек, как он, сам зная, что поступает не так, своими руками разбил бы свое счастье. В которых они с Оскаром никогда бы не разошлись.

К тому времени, как оба защитили диссертации, они уже давно перестали встречаться на берегу Дрейзама и лишь иногда сходились в баре, чтобы посидеть в громоздких креслах за скотчем.

Они уже ни в чем не были единого мнения, кроме вопроса о том, кто из них первый в физике. Первым был Оскар, и после того, как это разделяемое обоими убеждение получило подкрепление в виде оценки summa cum laude[9] за диссертацию Оскара, Себастьян, сменив визитку на джинсы и рубашку, женился.

Гости на свадьбе шушукались из-под руки о свидетеле, который все отирался у стен и своей темной фигурой походил на одну из прячущихся по углам теней. Выражением лица он словно бы утверждал, что ему еще никогда не приходилось так славно повеселиться, как сегодня. Вместо фаты, заявил он к смущению собравшихся, Себастьяну следовало бы украсить невесту головным убором в виде зеленой лампы, ибо так принято обозначать запасной выход.

– Спорю на ящик «Брунелло», – предложил Оскар, – что тебе и заказали эту статью только в связи с Убийцей из машины времени.

Себастьян промолчал. Нетрудно догадаться, что дело обстояло именно так. Это видно даже из заглавия: «Профессор Фрейбургского университета объясняет теории Убийцы из машины времени». Себастьян даже специально вставил в свою статью несколько фраз из признаний преступника. Совершивший пять убийств молодой человек заявил на допросе, что это, мол, не убийства, а научный эксперимент. Он якобы прибыл из две тысячи пятнадцатого года для доказательства теории множественных вселенных. Согласно ее положениям, время не движется прямолинейно, а представляет собой гигантское количество накладывающихся одна на другую вселенных, число которых увеличивается с каждой секундой, то есть своего рода временную пену, состоящую из бесконечного числа пузырьков. По этой причине путешествие в прошлое представляет собой не возвращение в один из предшествующих периодов развития человечества, а переход из одного мира в другой. Таким образом, вмешательство в события прошлого проходит без последствий, в настоящем от этого ничего не меняется. Он может засвидетельствовать, что все его жертвы благополучно здравствуют в две тысячи пятнадцатом году. В том мире, к которому он принадлежит, никто не убит, а следовательно, не было никакого преступления. Поэтому он с сожалением вынужден констатировать, что не подлежит судебному преследованию в две тысячи седьмом году. Молодой человек с возмущением отверг совет своего адвоката, который собирался строить защиту на невменяемости обвиняемого.

– А ты понаписал в «Шпигеле» такого, – продолжал Оскар, – что переплюнул даже идеи сумасшедшего!

– Хочешь сказать – раз сумасшедший, то, следовательно, и не прав! Это для меня новость. Не знал, что сумасшествие автоматически означает неправоту.

– Тобой-то движет даже не безумие, а желание, – тут Оскар тычет себе пальцем через плечо, – релятивировать совершенно определенную реальность.

– Тише ты! – шипит Себастьян. – Довольно уже.

На том конце столовой Майка, нагнувшись, держит за запястья Лиама. Она что-то говорит ему и все время тянет к себе, а он отворачивает лицо то в одну, то в другую сторону. Когда она находит глазами Себастьяна, чтобы обменяться с ним улыбкой, упавшие на лоб волосы занавешивают ее лицо.

– А я знаю, о чем вы разговариваете, – говорит она громко. – Существует такая параллельная вселенная, где Лиам не отказывается накрывать на стол.

– Именно так, – дружелюбно отвечает Себастьян.

– И вселенная, где Оскар не смотрит так сердито.

– Надеюсь, что да.

– И может быть, еще такая, где я не твоя жена, а Лиам не сын.

Она хохочет при виде растерянности на лице Себастьяна. Потенциальный полусирота вырывается от Майки и, обежав вокруг стола, выскакивает в переднюю, Майка – следом за ним.

– Ты помешался на других мирах, – тихо говорит Оскар. – На мечте быть одновременно двумя разными людьми. По меньшей мере – двумя.

Себастьян, сделав над собой усилие, отпускает занавеску, которую все это время теребил пальцами, а вообще с удовольствием сорвал бы с карниза. Над самым его плечом пролетает выброшенный Оскаром в окно окурок. Тотчас же по ручью, оставляя за собой два треугольных следа, туда на всех парах подплывают Бонни и Клайд и, ткнувшись в воду за тонущим окурком, разочарованно остаются ни с чем.

– Ты еще помнишь тот мир, – спрашивает Оскар, – в котором ты сказал мне такие слова: «Я хочу быть почвой под твоими ногами, которая вздрогнет, когда тебя поразит месть богов»?

Когда Оскар это произносил, возле его губ справа и слева подрагивали две морщинки, как бы заключая цитату в иронические кавычки.

Разумеется, Себастьян не забыл свое высказывание. Оно было сделано в ту ночь, когда они вдвоем с Оскаром за бутылкой виски, из которой иногда подкреплялись, решили задачку Красной Шапочки о темной энергии. Стулья в пивной уже были составлены на столах ножками вверх, последний официант, дожидаясь за барной стойкой, когда наконец уйдут последние посетители, выкуривал подряд уже пятую сигарету. Но эти двое ничего не видели и не слышали; с закрытыми глазами они сидели, сдвинув лбы, между тем как их тени на стене вместе принимали Нобелевскую премию 2020 года. Язык чисел сблизил их в этот вечер, как никогда. Их головы так идеально взаимодействовали в работе, словно принадлежали одному и тому же существу. Себастьян поднял два пальца, прикоснулся ими к щеке друга и произнес то, что ему в этот момент пришло в голову: «Я хочу быть почвой под твоими ногами, которая…»

– А немного погодя, – говорит Оскар, – я услышал от тебя нечто совсем другое.

Себастьян помнил и это.

«Ты переоцениваешь свое значение! – крикнул он в лицо Оскару в его комнате. – Ты переоцениваешь его как в общем, так и в частности относительно меня».

Оскару, как ценителю хорошего стиля, свойственно умение отдавать должное изяществу чужого выпада, даже когда тот направлен против него. На него произвела впечатление выстроенная Себастьяном последовательность: предварительная реплика, рассчитанная на завоевание доверия («Я хочу быть почвой под твоими ногами…»), и затем разящий насмерть удар («Ты переоцениваешь…»), поэтому он даже не шелохнулся, а спокойно продолжал сидеть, развалясь в кресле, и только окинул Себастьяна одобрительным взглядом.

– Столько миров! – говорит нынешний Оскар. – Порой я жалею, что нет под рукой средства, которое вывело бы тебя из этой колеи.

– Не преувеличивай!

– Когда-то ты был хорошим физиком, пока тебя не заклинило.

– Меня ничуть не заклинило, – возразил Себастьян с предельным самообладанием. – Просто я не принял копенгагенскую точку зрения как истину в последней инстанции. И копенгагенская теория тоже всего лишь одна из возможных версий, а не религия.

– Верно, не религия. Она стремится к научному взгляду. В отличие от твоих теоретических эскапад в сторону множественных вселенных.

– Позволь напомнить, что в своем изложении гипотезы о множественности вселенных в «Шпигеле» я даже не отстаиваю, а только объясняю эту теорию. Объясняю, потому что меня попросили.

– Если ты даже не отстаиваешь эту ерунду, то такой поступок, кроме глупости, означает еще и трусость.

– Может быть, хватит?

– Тебя надо бы встряхнуть, чтобы ты очнулся. Отхлестать по щекам, чтобы ты перестал уходить от действительности.

– Что есть действительность? – нарочито встает в позу Себастьян.

– Все, – отвечает Оскар Себастьяну и неожиданно прикасается тыльной стороной кисти к его животу, – все, что доступно для экспериментальной проверки.

Себастьян растерянно отмахивается поднятой ладонью и снова опускает руку. Его взгляд мечется в поисках опоры между профилем Оскара, силуэтом взлетевшего голубя, который тотчас же камнем падает вниз, уходя из поля зрения. Шаткая поза с упором на одну ногу, опущенные плечи, понурая голова – все в нем говорит о капитуляции. Оскар ничего этого не замечает. Повернувшись спиной и опершись обеими руками о подоконник, он говорит куда-то в пространство:

– Может быть, ты читал «1984» Оруэлла. В Океании люди под пыткой учатся принимать вещи одновременно как действительные и недействительные. Их насильно заставляют воспринимать реальность лишь как одну из потенциальных возможностей. Ты знаешь, как это называется у Оруэлла? – Не оборачиваясь, Оскар неожиданно хватает Себастьяна за руку. – Знаешь?

Себастьян глядит на пальцы, сжимающие его запястье. Сейчас они с Оскаром впервые за этот вечер взглянут друг другу в глаза. Несколько секунд они будут смотреть друг на друга, не отводя глаз. Напряженные черты Оскара расслабятся. Затем он лихорадочно будет искать новую сигарету и молча закурит.

– Я не читал эту книгу, – говорит Себастьян.

Пол под ногами затрясся: в комнату врывается Лиам. Налетев со всего разбега на Оскара, он обхватывает его руками за пояс и встает разутыми до носков ногами на его начищенные до глянца венгерские штиблеты. Рука Оскара торопливо выпускает запястье Себастьяна.

– Что же ты, так и будешь весь вечер меня клевать? – спрашивает Себастьян. – Только за то, что я напечатал статью в «Шпигеле»?

– С фотографией, – говорит Лиам.

– Mais non! [10] – говорит Оскар, погладив по голове Лиама.

Отдельные волоски встопорщились под воздействием электростатического заряда, скопившегося на его ладони.

– Для меня всегда будет радость – навестить тебя и заглянуть в твою жизнь.

Они еще разок обмениваются беглым взглядом, между тем как Лиам дергает Оскара за рукав свитера, чтобы заставить сойти с места.

– Ну, вперед, топай уж, квантопод! – подгоняет он и радуется, что Оскар засмеялся.

Став двухголовым существом с одной парой ног, они вперевалку направляются к столу.

– Кстати, у меня кое-что для тебя есть, – через плечо говорит Оскар Себастьяну. – Я официально бросаю тебе перчатку.

Он делает с Лиамом еще один круг возле стола и по знаку Майки, которая зажигает свечи, усаживается на указанный ею стул, хотя, конечно, и сам давно знает, где ему следует сесть.

– Перчатку! – бормочет задержавшийся у окна Себастьян. – И я даже знаю, кто из нас будет выбирать оружие.

Глядя на кроны каштанов, в которых расчирикались воробьи, он подумал: интересно, что получится, если записать их чириканье на пленку и затем проиграть ее задом наперед, – не возникнут ли из птичьего щебета человеческие слова? Бесконечный поток речи. По роману в день на каждого воробья.

Вытянув загорелые руки, на которых виден светлый след от спортивной футболки с короткими рукавами, Майка накладывает на тарелки рукколу из большой миски. Подув на свисающую прядь, она убирает ее со лба, чтобы кинуть Оскару умоляющий взгляд.

– Как там у тебя? – спрашивает она. – Что поделывает ускоритель частиц?

– Да ну его, Майк!

С первой же встречи Оскар напрочь отверг окончание ее имени и с тех пор придерживается укороченной формы. Каждый раз, когда они встречаются глазами, на лицах Майки и Оскара вспыхивает дразнящая усмешка, в которой нечаянный зритель, пожалуй, мог бы усмотреть тайный знак взаимной влюбленности.

– Ты же знаешь, что мне потребовалось десять лет, чтобы привыкнуть к твоему существованию на Земле Бора.

– А что это – бор? – влезает с вопросом Лиам.

– Великий физик, – отвечает Оскар. – Земля принадлежит тому, кто может ее объяснить. – Он прикладывает палец к носу, словно ему нужно нажать на особую кнопку, которая вернет его к начатой теме. Успешно осуществив желаемое, он кивает на Майку. – Уж коли ты есть при Себастьяне, думал я когда-то, то могла бы и присмотреть за ним. И что же? Ты совершенно не справилась с этой задачей! Он у тебя осрамился на виду всей читающей публики!

Майка пожимает левым плечом, как всегда, когда теряется.

– Ну садись же, – говорит она подошедшему к столу Себастьяну, между тем как Оскар поглядывает на Майку с таким выражением, словно знает про нее что-то очень смешное и только из вежливости не рассказывает.

Прежде чем подвинуть себе стул и сесть, Себастьян поправляет на Майкином плече лямочку и приглаживает ей сзади волосы. В присутствии Оскара он дотрагивается до нее чаще обычного. Он сердится на себя за то, что так делает, однако не может удержаться. Сейчас ему даже хочется, чтобы она поставила салатницу и отошла бы к окну. Пускай Оскар увидит, как светится в солнечных лучах пушок у нее на щеках и, словно на экране, высвечивается под платьем силуэт ее тела. Пускай Оскар видит, какое Майка редкое и завидное сокровище, которое требуется стеречь. Мысли эти кажутся ему отвратительными, и еще отвратительнее то, что Майка, словно не замечая его изменившегося поведения, кокетливо стреляет глазками и разговаривает голосом, на пол-октавы выше обычного.

– Начинайте!

Оскар, приподнимая локти, раскладывает на коленях салфетку точно тем же жестом, каким раньше, садясь на стул, расправлял фалды визитки.

– Между прочим, – подчеркнуто произносит Себастьян, обозначая начало новой темы, – мой спор с Оскаром касается актуальнейшего вопроса.

– Очень удачно для вас. – Майка с помощью ножа и вилки сгибает листики салата в аккуратный сверточек. – Раз так, то, возможно, найдутся люди, которые понимают, о чем идет речь.

– Я бы, скорее, сказал, что это избитая тема, – комментирует Оскар.

– Вовсе нет, – не соглашается Себастьян. – В конечном счете речь идет о науке и морали. Вечно живая тема. Вспомни хотя бы недавний медицинский скандал.

– Ничего о нем не слыхал.

– В университетской клинике люди погибают во время операции от кровотечения. Последовало обращение в прокуратуру: в клинике якобы применялись неразрешенные медикаменты, уменьшающие свертываемость крови.

– Ну конечно! Этот ваш фрейбургский Менгеле! – Оскар легонько прикасается салфеткой к губам. – Даже быдло в поезде об этом судачит.

– Что такое менгеле? – спрашивает Лиам, который в схватке с салатом не расправился еще ни с одним противником.

– Это сейчас к делу не относится, – торопливо вмешивается в разговор Майка.

– Если к делу не относится, значит, это о сексе или о нацистах! – петушком восклицает Лиам.

– Поменьше умничай! – говорит Майка.

Лиам тотчас же кидает на стол вилку:

– Нацисты натягивали через дорогу железные тросы, чтобы американцам в открытой легковушке отрезало головы. По телевизору показывали.

– Займись лучше брокколи! – говорит Себастьян.

– Это руккола, – поправляет Майка.

– Не думаю, чтобы там экспериментировали над пациентами, – продолжает Себастьян, стараясь поддержать разговор. – Фарминдустрия не посмела бы проводить эксперименты при той шумихе, какая поднялась в прессе…

– Нам непременно нужно сейчас обсуждать эту тему? – перебивает Майка.

Оскар удивленно вскидывает голову:

– Ca va[11] Майк?

– Мама знает убийцу! – громко заявляет Лиам.

– Перестань, или пойдешь спать!

– Ты говоришь чепуху, Лиам, – начинает Себастьян, который даже не приступал к еде, но зато выпил уже два бокала вина. – Мама знакома с одним из ведущих врачей на отделении Шлютера. – И затем, обращаясь к Оскару: – Шлютер – подозреваемый главный врач. Его хотят отстранить. За причинение физического вреда, повлекшего за собой смерть.

Лицо Оскара просветлело.

– Товарищ Майки по велосипедному спорту? Тот, что работает в больнице. Как там его звали?

– Ральф, – отвечает Майка.

– Даббелинг. – Себастьян бросает Оскару предостерегающий взгляд.

Если бы Майка не была так поглощена тем, чтобы остановить заливающий уши румянец, она могла бы задаться вопросом, откуда Оскару вообще известно про товарища по велосипедному спорту. На пятничных встречах имя Даббелинга никогда не упоминалось.

Зато упоминалось в других обстоятельствах, о которых Майка и не подозревает: она считала, что Себастьян был тогда на конференции в Дортмунде. А он, вместо Дортмунда, лежал в это время на диване под косым потолком мансарды, расположившись на боку в позе трапезничающего римлянина, и, опершись на локоть, жестикулировал свободной рукой. «Этот Даббелинг, – говорил он, – еще тот тип!» Честолюбие в нем такого накала, рассказывал Себастьян, что способно плавить железобетон. В дополнение к огромной нагрузке на работе он неуклонно выполняет тренировочную программу, по которой, в зависимости от рабочего расписания, либо в ранние утренние часы, либо поздно вечером гоняет на Шауинсланд. Он бреет себе руки и ноги, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, и, когда ты пожимаешь ему руку, ощущение бывает такое, словно ты потрогал мертвеца. Совершенно невозможно понять, почему Майка подружилась в велосипедном клубе с таким противным человеком и как она вообще может выносить его вид дважды в неделю.

Тут его прервал иронический голос Оскара:

«Дважды в неделю? С красными лицами и взмокшими от пота волосами?»

На это Себастьян не нашелся что ответить.

Сейчас он встает и обходит вокруг стола, чтобы наполнить опустевшие бокалы.

– Майка не любит разговоров о причастности Даббелинга к медицинскому скандалу, – говорит Себастьян в шутливом тоне, прозвучавшем, однако, неудачно, словно он взял ноту на расстроенном инструменте. Он едва не столкнулся при этом с женой, которая, не успев дожевать салат, встала, чтобы собрать грязные тарелки. На висках у нее отчетливо видно движение мышц.

– Неостроумно! – говорит Майка. – Ральф – главный анестезиолог Шлютера. Они работают слаженно и понимают друг друга с полуслова как в операционной, так и на семинарах медиков. Сейчас все думают, будто бы Ральфу известно что-то о сомнительных контактах с фармакологическими концернами, и волнуются, что будет, если он что-то выболтает, – это же ударит по всей больнице.

– Понятно. – Брови Оскара сочувственно приподнимаются. – Бедняга получал угрозы?

– Это действительно так, – говорит Майка. – Ты, когда захочешь, проявляешь чуткую интуицию.

Уходя со стопкой тарелок за дверь, она мысленно молит наступившую в комнате тишину дать время на перекур перед следующим раундом. Едва она вышла, как Лиам бежит в соседнюю комнату, где на телевизоре стоит вазочка с печеньем. Себастьян провожает его взглядом за приоткрытую дверь, между тем как Оскар, запрокинув голову, пускает в потолок дымовые скульптуры. Некоторое время царит спокойное и доброе молчание.

– К слову сказать, насчет предыдущего разговора… Так вот, cher ami, кроме шуток: коллеги смеются над твоими потугами в сфере популяризации научных идей. Если для тебя так важно широкое общественное признание…

Вернувшийся с крошками на губах Лиам принимает сердитый жест Себастьяна на свой счет. С вызывающей ухмылкой он влезает на колени к Оскару.

– Тебе не кажется, что ты уже вышел из этого возраста?

– Я-то нет, – отзывается Лиам. – Разве что ты.

– А ты знаешь, – обращается Оскар к Лиаму, – что всякий раз, как ты слямзишь печенинку, происходит отслоение еще одной вселенной, в которой ты печенинки не брал?

– Параллельные миры, – кивает Лиам. – Когда мама спрашивает, не кусочничал ли я без спросу, я всегда говорю: «И да и нет». Но с ней это не срабатывает.

Оскар невольно расхохотался.

– Твоя правда! – восклицает он, утирая проступившие слезы. – Если позволишь, завтра вечером я тебя процитирую.

– Завтра вечером? – спрашивает Себастьян.

– Что ты делаешь в эти выходные? – спрашивает Оскар.

Себастьян встает, чтобы сходить за пепельницей.

– В воскресенье он отвозит меня в скаутский лагерь, – отвечает Лиам.

– А после, – со стуком ставя на стол пепельницу, говорит Себастьян, – я забаррикадируюсь в кабинете и переверну все обратно с головы на ноги.

– И как же называется это чудесное превращение?

– Долговременная выдержка, или О сущности времени.

– Очень в твоем духе. – Оскар с трудом удерживается, чтобы не разразиться новым взрывом хохота. – А Майк что?

– На три недели в Аироло, кататься на велосипеде. Так что же у тебя завтра вечером?

Оскар отвечает таинственным жестом.

– В Аироло? – переспрашивает он. – Одна?

– А ты думал, я возьму с собой моего знакомого доктора?

Неожиданно вошедшая Майка ставит на стол блюдо с тортеллини. В ответ на жест Себастьяна, молча вскинувшего руку при ее появлении, она, выразительно покосившись на Оскара, дружески хлопает ладонью о подставленную ладонь. Лиам, чувствовавший себя до сих пор центром внимания, возмущенно дрыгая ногами, слезает с колен Оскара. Оскар встает со стула и, не обращая внимания на пепельницу, подходит к подоконнику и следит из окна за тем, как окурок, пролетев по воздуху, падает в Ремесленный ручей и уплывает, уносимый течением. Бонни и Клайда нигде поблизости не видно.

– Кстати, об отпуске. – Майка помогает Лиаму зажигать свечи, которые загораются почти невидимым в вечернем свете пламенем. – Может быть, и тебе невредно бы сделать паузу. Ты что-то неважно выглядишь, против обычного.

Засунув руки в карманы, Оскар небрежной походкой возвращается к столу:

– Бессонница.

– Я постелю тебе в кабинете. Там будет тихо.

– Врач мне что-то выписал. – Оскар похлопывает себя рукой по груди слева, как по внутреннему карману пиджака.

– И мне тоже! – радостно восклицает Лиам и, прежде чем кто-то успевает его остановить, бегом уносится в свою комнату. Слышно, как хлопает дверь и в ванной выдвигается ящик. Лиам возвращается, держа на открытой ладони пластиковую коробочку.

– От укачивания, – поясняет Майка. – В машине его нещадно рвет.

– Одна таблетка, чтобы туда, одна – на обратный путь.

Оскар серьезно рассматривает таблетки.

– С виду совсем как мои, – говорит он. – Такого рода недуги – оборотная сторона незаурядных способностей.

– Честно? – Глаза Лиама округлились и в зрачках загорелись глянцевые точечки.

– Довольно об этом! – обрывает Себастьян.

Оскар уже за столом. Наколов на вилку пельменину, он усаживается, воздев ее кверху, как указку.

– Mes enfants! [