Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классы точности электроизмерительных приборов. Погрешность электрических измерений и способы ее минимизации при выборе измерительного прибора.

|

|

ОТВЕТ:

1) Абсолютная погрешность  - это разность между измеренным значением электрической величины (ЭВ) AИ и её действительным значением

- это разность между измеренным значением электрической величины (ЭВ) AИ и её действительным значением  .

.  . Действительное значение измерения электрической величины (тока напряжения, мощности) всегда неизвестно, поэтому его можно определить только по прибору:

. Действительное значение измерения электрической величины (тока напряжения, мощности) всегда неизвестно, поэтому его можно определить только по прибору:

1.1. В случае единичного измерения – по показаниям эталонного прибора АЭ (образцового или более очного, чем измеряющий, например, класса 0, 02-0, 05-0, 1), включённого одновременно с рабочим измерительным прибором, то есть принимаем, что  .

.

1.2. В случае нескольких измерений – как среднее арифметическое значение из результатов этих измерений.  .

.

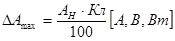

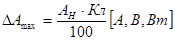

1.3. В случае единичного измерения и при отсутствии эталонного электроизмерительного прибора, возможную наибольшую абсолютную погрешность можно вычислить по классу точности (Кл), указанному на шкале рабочего измерительного прибора:  .

.

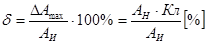

2. Относительная погрешность δ – это выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой электрической величины.  . Поскольку при правильном выполнении условий проведения измерений на электроизмерительном приборе высокого класса точности, разница между измеренным и действительным значениями электрических величин достаточно мала, то практически, в большинстве случаев, принимают:

. Поскольку при правильном выполнении условий проведения измерений на электроизмерительном приборе высокого класса точности, разница между измеренным и действительным значениями электрических величин достаточно мала, то практически, в большинстве случаев, принимают:  . Поэтому возможную наибольшую абсолютную погрешность можно вычислить по классу точности рабочего измерительного прибора:

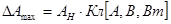

. Поэтому возможную наибольшую абсолютную погрешность можно вычислить по классу точности рабочего измерительного прибора:  , а для определения относительной погрешности используют формулу

, а для определения относительной погрешности используют формулу  .

.

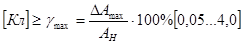

3) Приведённая погрешность γ – это отношение относительной погрешности к номинальному значению (предельное измерение) измерительного прибора, выраженная в процентах:  .

.

4) Класс точности измерительного прибора (Кл) – это нормированное (стандартное) значение возможной наибольшей приведённой погрешности электроизмерительного прибора.  . Классы точности электроизмерительного прибора стандартизированы следующими значениями: 0, 02-0, 05-0, 1-0, 2-0, 5-1-1, 5-2, 5-4, так что по известному классу можно легко вычислить возможную наибольшую абсолютную погрешность выполненного единичного измерения.

. Классы точности электроизмерительного прибора стандартизированы следующими значениями: 0, 02-0, 05-0, 1-0, 2-0, 5-1-1, 5-2, 5-4, так что по известному классу можно легко вычислить возможную наибольшую абсолютную погрешность выполненного единичного измерения.  .

.

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

Переменный электрический ток. Способы представления синусоидальных величин. Основные характеристики переменного тока. Период, частота, начальная фаза, сдвиг фаз, действующее значение переменного тока.

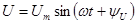

ОТВЕТ: Переменным электрическим током – называется электрический ток, величина и направление которого изменяется по синусоидальному закону.  .

.

Способы представления синусоидальной величины:

1) Алгебраический  .

.

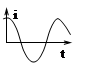

2) Графический (волновая диаграмма):  .

.

3) Векторный (с помощью векторных диаграмм):  .

.

4) С помощью комплексных чисел (символический метод):  .

.

Основные характеристики переменного тока:

, где

, где  - мгновенное значение силы тока,

- мгновенное значение силы тока,  - амплитудное значение силы тока,

- амплитудное значение силы тока,  - фаза,

- фаза,  - циклическая частота,

- циклическая частота,  - начальная фаза.

- начальная фаза.

1) Амплитудное значение (Im, Um, Em) – наибольшее значение функции за период.

2) Период – длительность полного цикла изменения синусоидальной величины.  .

.

3) Циклическая частота ( ) – число полных циклов изменения синусоидальной величины в единицу времени.

) – число полных циклов изменения синусоидальной величины в единицу времени.  .

.

4) Угловая частота – скорость изменения аргумента функции  .

.

5) Линейное значение – значение функции в заданный момент времени.  .

.  .

.

6) Начальная фаза ( ) – значение аргумента функции в нулевой момент времени.

) – значение аргумента функции в нулевой момент времени.  .

.  .

.

Если начальная фаза  отсчитывается от начала функции к началу координат по направлению оси абсцисс, то начальная фаза положительна. Начальная фаза зависит от выбора момента времени.

отсчитывается от начала функции к началу координат по направлению оси абсцисс, то начальная фаза положительна. Начальная фаза зависит от выбора момента времени.  .

.

7) Сдвиг фаз – разность начальных фаз напряжения и тока. Сдвиг фаз электрической цепи не зависит от выбора момента времени, а определяется характером электрической цепи. Если ток опережает напряжение, то характер цепи – емкостной. Если напряжение опережает ток, то характер цепи – индуктивный.

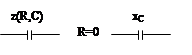

Резистивный

| φ R=0 |

Индуктивный

| φ L= + 90 |

Ёмкостной

| φ C= - 90 |

Метод векторных диаграмм. Основные характеристики переменною тока. Применение комплексного метода для анализа электрических цепей переменного тока (алгебраическая, тригонометрическая и показательная форма).

ОТВЕТ: Любая электрическая синусоидальная величина на плоскости может быть представлена вращающимся против часовой стрелки радиус-вектором, модуль которого равен амплитуде функции, а скорость вращения – угловой частоте фазы.

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

1) Мгновенное значение на векторной диаграмме определяется как проекция радиус –вектора на ось ординат  .

.

2) Обычно векторные диаграммы для удобства строятся не для амплитудных, а для действительных значений.

3) Начальная фаза на векторной диаграмме определяется углом между радиус-вектором и осью абсцисс. Если угол отсчитывают от оси абсцисс к вектору по направлению вращения, начальная фаза положительна.

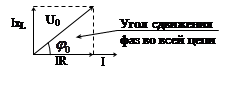

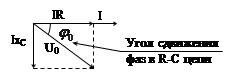

4) Сдвиг фаз на векторной диаграмме определяется углом между векторами напряжения и тока. Если угол отсчитывается от тока к напряжению по направлению вращения, то сдвиг фаз положителен.

| Напряжение опережает ток | Ток опережает напряжение |

|

|

| φ = + 75° - RL | φ = - 90° - RC |

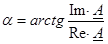

Применение комплексных чисел для анализа электрических цепей переменного тока (символический метод).

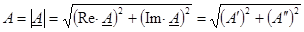

Комплексное число – это сумма действительного и мнимого чисел.  , где

, где  и

и  - действительные числа,

- действительные числа,  - мнимая единица.

- мнимая единица.

На комплексной плоскости (Im÷ Re или j÷ 1) комплексное число может быть представлено либо точкой с координатами её проекций на оси Im÷ Re, либо вектором, соединяющим начальную координату с этой точкой.

α – фаза.

α – фаза.  .

.  .

.

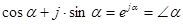

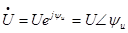

В электротехнике любая синусоидальная величина (ток, напряжение, ЭДС) по известной амплитуде и фазе ( ) на комплексной плоскости может быть представлена одним из трёх способов. Синусоидальные величины обозначают:

) на комплексной плоскости может быть представлена одним из трёх способов. Синусоидальные величины обозначают:  , комплексное число:

, комплексное число:  .

.

1) Алгебраический.

,

,  .

.

.

.

Используется при сложении и вычитании комплексных чисел.

2) Тригонометрический.

.

.

Используется для перехода от алгебраической к операторной форме записи и обратно.

3) Операторная (показательная) форма.

Формула Эйлера:  , где

, где  - оператор поворота,

- оператор поворота,  - фаза.

- фаза.

,

,  . Используется при делении и умножении комплексных чисел.

. Используется при делении и умножении комплексных чисел.

Особенности комплексной записи в электротехнике.

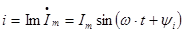

1. Мгновенное значение синусоидальной величины определяется как мнимая часть комплексного числа.

.

.  - комплексная амплитуда тока,

- комплексная амплитуда тока,  - комплексная амплитуда напряжения.

- комплексная амплитуда напряжения.

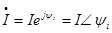

2. Для удобства комплексы синусоидальных величин используются не для амплитудных, а для действующих значений.

- комплексное действительное значение тока (комплекс тока).

- комплексное действительное значение тока (комплекс тока).

- комплексное действительное значение напряжения (комплекс напряжения).

- комплексное действительное значение напряжения (комплекс напряжения).

.

.

3. Для упрощения записи принимаем t=0.  .

.

- комплекс тока.

- комплекс тока.

- комплекс напряжения.

- комплекс напряжения.

4. Для характеристики электрической цепи переменного тока вводится понятие комплексного сопротивления ( ) – это отношение комплекса напряжения к комплексу тока.

) – это отношение комплекса напряжения к комплексу тока.  .

.

,

,  ,

,  - полное сопротивление.

- полное сопротивление.  .

.  - сдвиг фаз.

- сдвиг фаз.

5.  ,

,  - действительная часть комплексного сопротивления,

- действительная часть комплексного сопротивления,  - мнимая часть комплексного сопротивления (реактивное сопротивление (реактивная составляющая)).

- мнимая часть комплексного сопротивления (реактивное сопротивление (реактивная составляющая)).  . Если реактивное сопротивление отрицательно, то цепь обладает емкостным характером, если положительно – то индуктивным.

. Если реактивное сопротивление отрицательно, то цепь обладает емкостным характером, если положительно – то индуктивным.

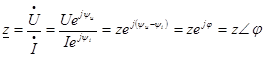

6. Электрическая мощность в комплексной форме определяется как произведение комплексного действительного значения напряжения ( ) на сопряжённое комплексное действующее значение тока.

) на сопряжённое комплексное действующее значение тока.

,

,  ,

,  ,

,  .

.  - полная мощность.

- полная мощность.

,

,

,

,  ,

,  .

.

Электрическая цепь переменного тока. Характеристики идеальных и реальных элементов цепи переменного тока. Условно-графические обозначения. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.

ОТВЕТ: В реальной цепи переменного тока происходит сложный энергетический процесс необратимого преобразования и периодического обмена электрической энергией. Для удобства и расчёта таких цепей составляют условные идеальные, так называемые, электрические схемы замещения (ЭСЗ или СЗ), которые полностью отражают электрофизические закономерности реальной цепи и составлены из так называемых идеальных электрических элементов.

Источники ЭДС и тока называются активными элементами, а резистивные, индуктивные и емкостные элементы – пассивными элементами схем замещения.

Идеальный электрический элемент – это участок идеальной электрической цепи (СЗ), выделенной условно-графическим обозначением (УГО) или буквенно-цифровым обозначением (БЦО), и в которой происходит только один энергетический процесс.

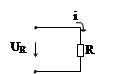

1. R – резистивный (активный) идеальный элемент. Отражает процесс необратимого преобразования электрической энергии в другие виды.

2. Х – реактивный идеальный элемент. Отражает процесс обмена электрической энергией между переменными электромагнитными полями реальной цепи (потребителя электроэнергии) и источником.

1) R. В нём отсутствуют переменные электромагнитные поля, что обозначает отсутствие обмена реактивной мощностью. Полное преобразование электроэнергии в другие виды энергии.

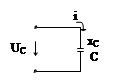

2) R. Различают два типа реактивных элементов: xL – индуктивный элемент, xC – емкостный элемент.

| Индуктивный элемент (идеальная катушка) | Емкостной элемент |

Индуктивный элемент характеризуется понятием индуктивность и связан с наличием переменного магнитного поля.  - индуктивность. - индуктивность.  - магнитное потокосцепление, где - магнитное потокосцепление, где  - число витков, - число витков,  - магнитный поток.

В простейшем случае индуктивность катушки определяют по следующей формуле: - магнитный поток.

В простейшем случае индуктивность катушки определяют по следующей формуле:  , ,  , где , где  - магнитная проницаемость среды, - магнитная проницаемость среды,  - длина и поперечное сечение магнитопровода катушки. - длина и поперечное сечение магнитопровода катушки.  . Наиболее просто и удобно применять индуктивность катушки за счёт изменения . Наиболее просто и удобно применять индуктивность катушки за счёт изменения  путём перемещения ферромагнитного сердечника катушки. путём перемещения ферромагнитного сердечника катушки.  . .

| Характеризуется понятием «ёмкость» и характеризует процесс обмена электрической энергией между переменным электрическим полем емкостного элемента и источником.

Никакого преобразования электрической энергии не происходит.

Ёмкость:  , где , где  - заряд конденсатора, - заряд конденсатора,  - напряжение на обкладках (зажимах) конденсатора.

В простейшем случае ёмкость плоско-параллельного конденсатора: - напряжение на обкладках (зажимах) конденсатора.

В простейшем случае ёмкость плоско-параллельного конденсатора:  , где , где  - диэлектрическая постоянная, - диэлектрическая постоянная,  - площадь пластин, - площадь пластин,  - расстояние между пластинами. - расстояние между пластинами.

|

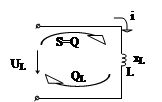

Реальная катушка и реальный конденсатор (активно-индуктивный (R-L) и активно-емкостной (R-C) элементы в цепи переменного тока).

В любом электротехническом изделии, включённом в цепь переменного тока, происходит два энергетических процесса:

1. Процесс преобразования электроэнергии. Происходит в активном элементе R.

2. Периодический обратимый процесс обмена электроэнергией. Происходит в реактивном элементе x.

Поэтому любое электротехническое устройство на схеме может быть представлено как комбинация двух идеальных элементов.

z – реальное электротехническое устройство →  .

.

С целью упрощения ЭЦ в ряде случаев можно пренебречь наличием переменных электромагнитных полей (ЭМП). → Q=0 → x=0.

Примером такого устройства может служить резистор, лампа накаливания, нагревательный элемент. В этом случае:

1.  .

.

2. Если в электротехническом устройстве можно пренебречь тепловыми потерями (преобразованиями) электроэнергии, то → Р=0 → R=0, тогда:

. Катушка рассматривается как идеальный индуктивный элемент.

. Катушка рассматривается как идеальный индуктивный элемент.

3.  .

.

| R-L (реальная катушка) | R-С (реальный конденсатор) |

Реальная катушка наряду с индуктивность L, связанной с наличием переменного магнитного поля (ПМП), обладает активным сопротивлением, обусловленным сопротивлением провода ( ), из которого изготовлена катушка и на которой происходят Джоулиевы потери, вызывающие нагрев катушки, то есть: ), из которого изготовлена катушка и на которой происходят Джоулиевы потери, вызывающие нагрев катушки, то есть:

| В реальном конденсаторе наряду с ёмкостью С, связанной с наличием переменного электрического поля (ПЭП), существуют тепловые потери элек5троэнергии в следствии переменной поляризации диэлектрика конденсатора и приводящие его к нагреванию. Эти тепловые потери на схеме можно представить в виде фиктивного элемента.  . .

|

| Уравнение электрического равновесия | |

для действительного значения. для действительного значения.

, ,

|

, ,

|

| Особенности цепи | |

| 1. Сдвиг фаз | |

В RL цепи:  Напряжение опережает ток.

Напряжение опережает ток.

| В RС цепи:  Ток опережает напряжение.

Ток опережает напряжение.

|

2. Коэффициент использования мощности (КИМ)  . .

| |

Характеризует степень преобразования электроэнергии в другие виды, то есть в работу как полную так и бесполезную. КИМ  . .

| |

| 3. Результирующая векторная диаграмма. | |

, ,  . .

|  , ,  . Знак «-» обычно опускается и обозначает емкостной характер цепи. . Знак «-» обычно опускается и обозначает емкостной характер цепи.  . .

|

| 4. Треугольники напряжений, сопротивлений и мощности. | |

| Если вектор напряжения на векторной диаграмме (ВД) разложить на активную и реактивную составляющие, то получим треугольник напряжений. | |

|

|

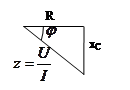

| Если напряжения поделить на ток, получим скалярный треугольник сопротивления R. | |

|

|

, ,  , ,  , ,  , ,  , ,  . .

| |

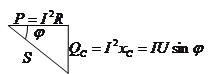

| Если треугольник сопротивлений умножить на квадрат силы тока (I2), получим треугольник мощности. | |

|

|

, ,  , ,  , ,  , ,  , ,  . .

| |

5. Закон Ома.  , ,  . .

| |

|

|

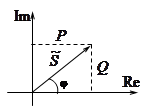

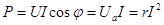

Произведение действующих значений напряжения между выводами источника  и тока источника

и тока источника  определяет так называемую полную мощность источника, равной полной мощности пассивного двухполюсника:

определяет так называемую полную мощность источника, равной полной мощности пассивного двухполюсника:  .

.

Процесс обмена энергией между источником энергии и совокупностью индуктивных и емкостных элементов пассивного двухполюсника отображается его реактивной мощностью, равной реактивной мощности источника:  .

.

Активная мощность двухполюсника и источника зависит от действующих значений напряжения и тока, а также от  - коэффициента мощности. Активная мощность пассивного двухполюсника всегда положительна и не зависит от знака угла

- коэффициента мощности. Активная мощность пассивного двухполюсника всегда положительна и не зависит от знака угла  (

( ). Она определяет энергетический режим пассивного двухполюсника в целом, то есть среднюю скорость необратимого преобразования энергии во всех резистивных элементах пассивного двухполюсника.

). Она определяет энергетический режим пассивного двухполюсника в целом, то есть среднюю скорость необратимого преобразования энергии во всех резистивных элементах пассивного двухполюсника.  ,

,  .

.

.

.  .

.

Идеальные элементы (резистивный, индуктивный и емкостный) в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.

| R-элемент | L-элемент | C-элемент |

|

|

|

| 1. Отсутствуют переменные электромагнитные поля. 2. Происходит полное преобразование электроэнергии в работу. | 1. Отсутствует преобразование электроэнергии в другие виды (работу) | |

| 2. Происходит периодический обмен электроэнергией между переменным магнитным полем L-элемента и источником. | 2. Происходит периодический обмен электроэнергии между переменным электрическим полем и источником. | |

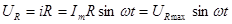

, ,  . По второму правилу Кирхгофа: . По второму правилу Кирхгофа:  . .

| ||

, ,  , ,  , так как отсутствует магнитное поле. , так как отсутствует магнитное поле.  , ,

. .

|  , ,  ( ( ), ),  , ,  , ,  . .

|  , ,  ( ( ), ),  , ,  , ,

. .

|

| Особенности цепи. | ||

1. Сдвиг фаз.  . .

| ||

в резистивном элементе сдвиг фаз в резистивном элементе сдвиг фаз  , то есть ток и напряжение совпадают по фазе. , то есть ток и напряжение совпадают по фазе.

| В индуктивном элементе сдвиг фаз  , то есть напряжение опережает ток на четверть периода. , то есть напряжение опережает ток на четверть периода.

| В емкостном элементе сдвиг фаз  , то есть напряжение отстаёт от тока на четверть периода. , то есть напряжение отстаёт от тока на четверть периода.

|

2. Коэффициент использования мощности  . Определяет степень преобразования электроэнергии в работу. . Определяет степень преобразования электроэнергии в работу.

| ||

. Вся электрическая мощность преобразуется в работу. . Вся электрическая мощность преобразуется в работу.

|

|

|

| Преобразование электрической мощности не происходит. | ||

| 3. Закон Ома. | ||

, ,  , ,  . .

|  , ,  , ,  - индуктивное сопротивление. - индуктивное сопротивление.  , ,  . .

|  , ,  - емкостное сопротивление. - емкостное сопротивление.  , ,  . .

|

| 4. Векторная диаграмма. | ||

|

|

|

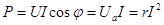

Произведение действующих значений напряжения между выводами источника  и тока источника

и тока источника  определяет так называемую полную мощность источника, равной полной мощности пассивного двухполюсника:

определяет так называемую полную мощность источника, равной полной мощности пассивного двухполюсника:  .

.

Процесс обмена энергией между источником энергии и совокупностью индуктивных и емкостных элементов пассивного двухполюсника отображается его реактивной мощностью, равной реактивной мощности источника:  .

.

Активная мощность двухполюсника и источника зависит от действующих значений напряжения и тока, а также от  - коэффициента мощности. Активная мощность пассивного двухполюсника всегда положительна и не зависит от знака угла

- коэффициента мощности. Активная мощность пассивного двухполюсника всегда положительна и не зависит от знака угла  (

( ). Она определяет энергетический режим пассивного двухполюсника в целом, то есть среднюю скорость необратимого преобразования энергии во всех резистивных элементах пассивного двухполюсника.

). Она определяет энергетический режим пассивного двухполюсника в целом, то есть среднюю скорость необратимого преобразования энергии во всех резистивных элементах пассивного двухполюсника.  ,

,  .

.

.

.  .

.

|

|